環境省は去る3月23日、日本海溝・千島海溝沿いで想定されるマグニチュード(M)9級の巨大地震が起こった場合、災害廃棄物(以下、「災害ゴミ」)が最大で2717万トン発生するとの推計を公表した。津波による泥などの堆積物は含んでいない。同じ条件で比較すると、処理完了に3年かかった東日本大震災で発生した約2千万トンの災害ゴミを上回る……

損害保険料率算出機構が広報資料『地球温暖化で変わる洪水(外水氾濫)リスク』を同機構HPに公表した。同資料は、これまで発信した「身近なものとして考えてみよう 気候変動」(2021年度)、「地球温暖化で変わる台風リスク」(22年度)の続編・第3弾だ……

一般社団法人日本医療福祉建築協会(JIHa)が先ごろ、『介護施設の防災・減災ガイド』を作成し、ホームページ上で公開した(ダウンロード可)。これは介護施設などで働く人たちが知っていてほしい知識を厳選して掲載したガイドで、近年の自然災害で被災した介護施設の調査や施設職員へのインタビューにもとづいて、具体的な防災・減災対策をわかりやすく示している……

国土交通省は、地域活性化やにぎわいの創出に寄与する「MIZBE(みずべ)ステーション」の登録制度を新たに設け、去る3月31日、第1回の登録箇所として11施設を選定(新規整備2箇所、既存9箇所)、また、「河川防災ステーション」も4箇所登録したと公表した……

関西大学社会安全学部では、「回避可能な死のネットワーク(Avoidable Deaths Network」(以下、ADN))およびイギリスのレスター大学との共催で、「回避可能な死の国際啓発デー」立ち上げイベントを、去る3月13日に大阪府泉大津市(テクスピア大阪)で開催した。同イベントは、「3月12日」を「回避可能な死の国際啓発デー」として……

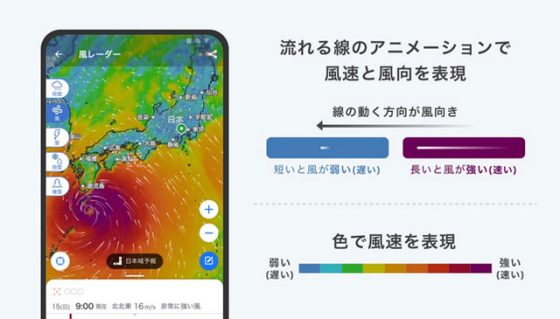

世界中の風の動きと強さが視ෂ…

【目 次】 ・天徳から応和へă…

【目 次】・大坂石山本願寺ल…

【目 次】 ・浅野長治、明暦ä…

警察庁は、2022年10月1日から試行運用をしていた「110番映像通報システム」について、4月1日から本実施に移行する。「110番映像通報システム」は、110番通報者が音声だけでは把握・伝達がむずかしい事件・事故などの現場の状況を……

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第58回総会が去る3月13日20日、インターラーケン(スイス連邦)で開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書の「政策決定者向け要約(SPM)」が承認されるとともに、同報告書の本体が採択された……

防災テックベンチャーの株式会社Spectee(「スペクティ」/東京都千代⽥区)は、南海トラフ地震の被害想定やシナリオ、対応策などを企業向けにまとめたレポート「しっかりと理解する南海トラフ地震」をホームページ上で無料公開した……

-560x209.jpg)

リスク』-560x319.jpg)