自衛隊は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発災時における災害対処能力の向上を図るとともに防災関係機関、米軍及び豪軍との連携を維持・強化し、国民の安全と安心の確保に資するためとして、5月20日~24日の5日間、「令和6年度自衛隊統合防災演習」を防衛省市ヶ谷地区その他演習参加部隊等の所在地などで実施した……

防災訓練

三井不動産株式会社(東京都中央区)と東京消防庁は、2021年に「消防隊及び自衛消防隊等の実戦的訓練実施に関する協定」を締結している。このほど、協定に基づく各種訓練を初めて実施した……

東京大学生産技術研究所付属 災害対策トレーニングセンター(センター長:目黒公郎 教授)では、新たな局面における災害対策の研究と人材育成の新しい教育サービスとして、自助・共助・公助の枠組みや組織の枠を超えて相互に補完・連携した防災活動を実現するために、横断的かつ体系的に活躍できる人材養成を行なっている。そのうちの災害対策本部(EOC)の「型」を学び実装する The EOC (Emergency Operation Center) (トレーニングプログラムの試験的体験)が開催されたので参加してみた……

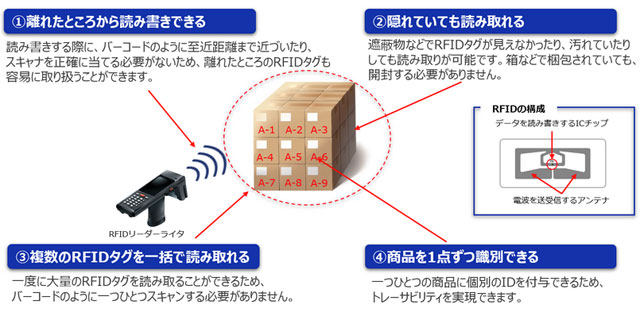

大規模災害が発生した場合でも円滑な物資供給を行うため、生活必需物資を扱うメーカー・卸・小売間のサプライチェーンにおける在庫・輸送情報のリアルタイムでの共有や、柔軟な物資供給ができる環境整備を図ることが重要だ。そこで経済産業省では去る3月6日から9日、電子タグ(RFID:Radio Frequency Identification)を活用した輸送情報等の見える化を図り、非常時・緊急時に被災していない地域から被災地への迂回路も含めた流通・物流網を構築する参考事例をつくるべく実証実験を実施した……

東京都は今年度、「TOKYO強靱化プロジェクト〜『100年先も安心』を目指して」を策定し、注目されている。都は、「TOKYO強靭化プロジェクト」とは、「風水害」、「地震」、「火山噴火」、「電力・通信等の途絶」および「感染症」の5つの危機(+複合災害)に対して、都民の安全・安心を確保できる強靭で持続可能な都市を実現するものとしている……

東京都文京区は2016年に全国で初めて妊産婦・乳児救護所の設置を決定している。妊産婦・乳児救護所とは、地震等による家屋の倒壊、または倒壊の恐れがある場合に妊産婦・乳児のみを一時的に受け入れる場所。

文京区の同救護所の設置決定の背景には、2016年熊本地震時に、東京都文京区長が熊本市長に乳児のいる母子専用避難所開設が提案され、実際に乳児をもつ母親のための避難所が開設されたものの、準備・周知が充分ではなく、想定していたような活用がなされなかったという背景がある……

ファーストメディアの防災情報アプリ「全国避難所ガイド」で「国民保護避難施設」表示可能に……大和ライフネクストと理経がマンション消防設備に特化した「VR消防訓練」コンテンツを発表……

2011年3月11日に発生した東日本大震災の大津波災害を教訓として、同年6月に津波対策を総合的に推進することを目的とした「津波対策の推進に関する法律」が制定され、その中で、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるために、11月5日を「津波防災の日」とすることが定められた。

11月5日(旧暦)は、安政元年(1854年)に、「稲むらの火」のモデルとなった安政南海地震が発生した日で、さらに、2015年の国連総会では11月5日を「世界津波の日」とすることが採択され、津波防災の新たな取組みが国際的に始まっている……

キャンプ女子株式会社(福岡市。代表:橋本華恋。以下、愛称「キャンジョ」)が、キャンプと防災の先生として、地域みんなで考え取り組む防災キャンプイベント「さわやか秋キャンプ×防災フェス in ちはや公園」を、福岡県・ガーデンズ千早(福岡市東区)でこの9月17日・18日に開催する……

「津波避難タワー」「津波避難ビル」とは、津波浸水が想定される地域において、地震発生時に住民が一時的、または緊急に避難・退避するための人工施設を言う。これら施設の整備は、内閣府が2005年に策定した「津波避難ビル等に係るガイドライン」に沿って進められ、2011年の東日本大震災の発生を受け、「津波防災地域づくりに関する法律」によって津波防災対策が制度化され、現在に至っている……

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(代表理事:大西健丞、広島県神石高原町)が運営する空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”が、災害医療の基礎や災害時の備えなどを解説するオンライン講座を開始している。同講座は、「体にフィットする魔法のビーズソファYogibo(ヨギボー)」の日本総代理店・株式会社ウェブシャークが提供する「TANZAQ」プロジェクトがスポンサー……

東京都町田市と町田市町内会・自治会連合会が、新型コロナ感染拡大に伴い2020年8月に作成した「避難施設感染防止対策マニュアル」をもとに、避難施設での感染防止対策を広く周知する避難所施設運営動画を作成した……

-640x350.jpg)