直近の報道に政府(首相官邸:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)が、災害時のドローン活用を拡大する方向で最終調整に入ったというものがあった。「医薬品や食料品など支援物資の輸送であれば、飛行禁止空域でも許可を得ずに飛行できる仕組みの規制緩和を検討しており……

防災情報

地震による液状化などの宅地被害は、同じエリア・場所で繰り返し発生する傾向がある。2024年能登半島地震で液状化した宅地の一部は、1964年新潟地震で液状化した範囲と重なっている。地盤にその要因があるのだ。いったん災害が起こって都道府県が実施する「被災宅地危険度判定制度」は地盤災害後の判定で……

防災テック 2題――東京都の「高所カメラで被害情報収集」、佐賀県武雄市の「人流データプラットフォーム開発」を紹介。近年、都市化や地球規模での気候変動にともない大規模な自然災害の発生は増えつつあり、その被害規模も甚大なものとなっている。その防災・減災に、今後強力なツールとなるのが”防災テクノロジー(防災テック)”だ。その事例から2題……

『防災喫煙所』をご存知だろうか。近年、愛煙家にとってはまちなかで喫煙できる場所を探すのは困難で、“喫煙難民”という言葉もある。そんななか、駅の近くなど、いつも同じ場所にあって、人の目にとまりやすい喫煙所は、防災拠点にうってつけと考えたのは、日本たばこ産業株式会社(JT)だ……

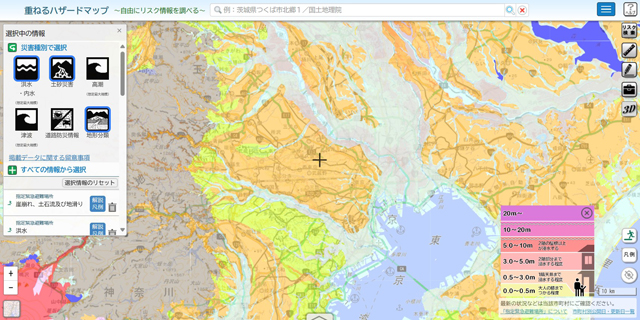

デジタル庁では、防災分野におけるデータ連携を促進し、デジタル防災を強力に推進するために、防災分野のデジタル技術を活用した民間等のサービスをまとめたウェブサイト「防災DXサービスマップ(カタログ)」を公開している……

環境省の熱中症対策推進検討会(座長:岡和孝・国立環境研究所主幹研究員/第5回)は去る1月18日、本年4月24日から10月23日の半年間、都道府県内のすべての観測地点で“暑さ指数”予測値が「35」以上になった場合、その前日に一段上の情報「熱中症特別警戒アラート」を発表する案を示し、了承された……

警視庁警備部災害対策課が、「災害対策課ツイッターで多くの『いいね』を集めたツイートをまとめてみました。ぜひご覧ください」として、下記サイトを公開している。同サイトは、警視庁災害対策課の公式Xアカウン(@MPD_bousai)で、とくに地震や大雨などの災害時の避難生活や事前防災に役立つ情報・アイデアを10年ほど前から発信していて、その内容が「目からウロコ!」のアイデア満載……

2004年中越地震(M6.8)では、新潟県川口町で震度7を観測。当時の山古志村では至る所で山地崩壊が発生し、村に続く道路はすべて遮断され、闘牛と錦鯉の養殖で有名な静かな山村は孤立した。約2千人の村民はヘリコプターで長岡市に避難することになった。2008年岩手・宮城内陸地震(M7.2)では最大震度が6強であったが、荒砥沢での国内最大級の地すべりをはじめ山地の崩落が頻発した。

令和6年能登半島地震――山間地で震度7という最大級の揺れ、しかも半島という地形条件の下でいかに大きな被害が生じているか、官邸にはそのイメージを膨らませる才覚がなかったのであろう……

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)はこのほど、被災地での救助活動や復旧作業がより安全に行えるよう、法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」や気象IoTセンサー「ソラテナPro」を無償で提供すると発表した。被災地の気象情報や観測データを必要とする自治体や企業は下記リンク先に問い合わせてほしいとしている……

防災気象情報には、気象警報・注意報、暴風・高波予報、土砂災害警戒情報、洪水予報、河川洪水予報、津波予報、地震情報、噴火予報など、約20種類の情報がある。これらの情報は、分類や名称が細分化されてわかりにくく、重要度や緊急度が伝わりにくいという批判があり……

本紙はこれまで齋藤徳美・岩手大学名誉教授から折に触れ寄稿をいただいてきた。そのテーマは、本紙2014年3月6日付け掲載の東日本大震災3周年を機とする「“被災地いわて”から訴える」をはじめ、8本に及び、テーマも大震災からの岩手復興事業計画はもとより、氏の研究テーマでもある岩手山噴火対策、国の一方的な大津波浸水想定公表への地元在住の研究者としての反発などと鋭いものがあった……

.jpg)

.jpg)