福岡工業大学社会環境学科の上杉研究室(上杉昌也准教授・地理学)では、福岡県古賀市と協力して水害や土砂災害、地震などの危険箇所や避難所などを提示したハザードマップについて、市内全域をデジタル化・3D化し、先ごろ公開した……

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)は、お天気アプリ「ウェザーニュース」を法人専用にカスタマイズできるビジネス拡張版「ウェザーニュース for business」のパソコン版にダッシュボードの機能を追加した。ダッシュボードは、企業の店舗・倉庫・工場など全拠点の大雨リスクを予測し、危険度の高い拠点を瞬時にリストアップし、グラフや表で見える化するもの……

大規模災害時の帰宅困難対策ではトイレ問題が深刻だが、あらゆる環境でも女性が用を足せるように看護師・防災士が「女性でも立ち小便が可能なカップ型トイレ Chiicup(ちぃかっぷ)」を考案し特許を取得。防災&健康に関するセミナー運営、グッズ販売を行う合同会社BOUKEN(東京都中央区)から販売を開始……

国内最大級の「危機管理」総合トレードショー「危機管理産業展2023」が去る10月11日〜13日の3日間、東京ビッグサイトで開催された(主催:株式会社東京ビッグサイト、特別協力:東京都、後援:内閣府政策統括官(防災担当)ほか関係公的機関)。関東大震災から100年の年であり、また“コロナ明け”ともあって来場者数増への期待が高まったが、3日間来場者数は1万4771名(同事務局速報)で昨年とほぼ横ばいだった(2022年来場者数:1万4287名)……

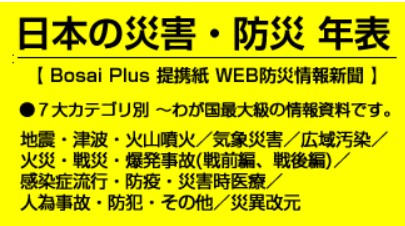

本年は1923(大正12)年に発生した関東大震災から100年の節目。本紙も通年で「関東大震災100年」企画をいろいろ打ち出してきた。本号ではその一環として、このほど東京都が公開した東京都「復興デジタルアーカイブ」を紹介するとともに、本紙提携紙「WEB防災情報新聞」より、山田征男氏(防災情報新聞特別編集委員)執筆・とりまとめによる「関東大震災100年特集/『周年災害』がひも解く大震災と防災/震災後の防災」から、「世界初の耐震基準登場」の背景について、記事を引用・転載してみる……

マンション地震対応支援協会の「マンション地震対応箱 MEAS」の活動が評価され、公益財団法人日本デザイン振興会主催の2023年度グッドデザイン賞で、「グッドデザイン・ベスト100」、「グッドフォーカス賞〜防災・復興デザイン」を受賞した。「マンション地震対応箱 MEAS」は、熊本地震でマンション管理組合や住⺠が行った対応手順を古賀一八・福岡大学工学部教授の監修のもとでまとめたもの……

最近、防災・防犯ラジオ付き自動販売機が各地に登場し始めている。地域のFM局が防災・防犯関連の緊急情報を発信する際、自販機が備える自動起動ラジオに電源が入りスピーカーから放送が流れるというもの。直近の情報では、ダイドードリンコ株式会社(大阪市)が……

名古屋市が「エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例」を制定し、本年10月1日に施行した。エスカレーターの安全な利用の促進を図り、もって市民が安心して暮らすことのできる社会の実現に寄与することが目的、とある。条例の主な内容としては、エスカレーターの利用者は、右側か左側かを問わず、エスカレーターの踏段上に立ち止まって利用しなければならない(義務)、エスカレーターの管理者等は、利用者に対して、立ち止まった状態でエスカレーターを利用するよう周知しなければならない(義務)、としている。ちなみに埼玉県では2年前に、エスカレーター利用時は立ち止まることを求める条例ができている……

近年、台風などによる風水害のように事前に災害リスクがわかる場合、「分散避難」が呼びかけられるようになってきた。これまでは避難と言えば市区町村が定める「指定避難所」への避難だったが、災害報道などでの指定避難所の混雑状況や悪環境への懸念もあって、自宅の被災リスクが少ない場合は「在宅避難」、被災リスクがある場合は「親戚宅」や「知人宅」、さらには「遠方」への避難などが選択肢に入るようになった……

「一般社団法人日本保育防災協会」(東京都千代田区、代表理事:西畑進太郎)がこのほど発足した。「日本の未来を担うこどもたちの笑顔を守るために」保育に関わるすべての人に防災について考えてもらうきっかけづくりなど、下記が事業方針……

アフガニスタン西部のヘラート州で10月7日午前11時ごろ、マグニチュード(M)6.3、震源の深さは約10kmの地震(米国地質研究所:USGS 速報値)が発生した。イスラム主義勢力タリバンの暫定政権下にある政府発表によると、10月9日までに死者2445人、負傷者9240人、損壊家屋2000棟という大きな被害が……

弘前大学(青森県弘前市)が今年度から、医学生らが「防災士」の資格取得をめざす「防災教育プログラム」をスタートした。国立大学として医学生の防災士取得をめざす取組みは全国で初めてで、近年多発する自然災害や感染症災害、原子力災害など複合災害に対応する人材育成を目指す……