全国で空き家が増えている。総務省の住宅・土地統計調査(5年ごと/2018年調査)によれば、空き家の総数はこの20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加している。

いっぽう国土交通省の調査では、賃貸用や売却用などを除いて、人が長い間住んでいない住宅は349万戸。少子高齢化、人口減の時代を迎え、空き家は今後はさらに増えると見込まれている……

リサーチ、調査資料

宮城県は、2019年度(令和元年度)から22年度にかけて実施した「東日本大震災復興検証事業」において、震災の復旧・復興事業に携わった職員及び関係者へのインタビュー調査を行うとともに、テーマごとにとりまとめた冊子『みやぎの3.11〜「現場編」・「回顧編」』を先ごろ完成させ、去る4月21日に公開した……

総務省行政評価局は4月25日、地震などの災害時に道路上に散乱したがれきを処理し、緊急車両の通行ルートを確保する「道路啓開」の手順を記した計画の策定を進めるよう、制度を担当する国土交通省に勧告した……

環境省は去る3月23日、日本海溝・千島海溝沿いで想定されるマグニチュード(M)9級の巨大地震が起こった場合、災害廃棄物(以下、「災害ゴミ」)が最大で2717万トン発生するとの推計を公表した。津波による泥などの堆積物は含んでいない。同じ条件で比較すると、処理完了に3年かかった東日本大震災で発生した約2千万トンの災害ゴミを上回る……

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第58回総会が去る3月13日20日、インターラーケン(スイス連邦)で開催され、IPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書の「政策決定者向け要約(SPM)」が承認されるとともに、同報告書の本体が採択された……

東京都は昨年(2022年)5月、「首都直下地震等による東京の被害想定」(下記リンク)を10年ぶりに見直し公開した。これを踏まえて都は去る3月24日、同「東京の被害想定」を視覚的に表示する「東京都被害想定デジタルマップ」および「東京マイ・被害想定」を作成、公開した。首都直下地震発生時の被害や、発災後に起き得る状況について、都民が“わがこと”として実感できる情報内容となっているので、ぜひ各サイトを試してみよう……

厚生労働省では、水道事業における耐震化の推進施策の一環として、2018年度から、全国の水道管や浄水施設など水道施設の耐震化状況を調査しているが、21年度末時点の調査結果がまとまり、公表した。それによると、全国の主要水道管(基幹管路)の耐震化率は41.2%だった。政府は国土強靱化計画で、28年度末までに60%以上に引き上げる目標を掲げているが、20年度末時点と比べ0.5ポイント増にとどまり、同省は「依然として低い状況にある」としている……

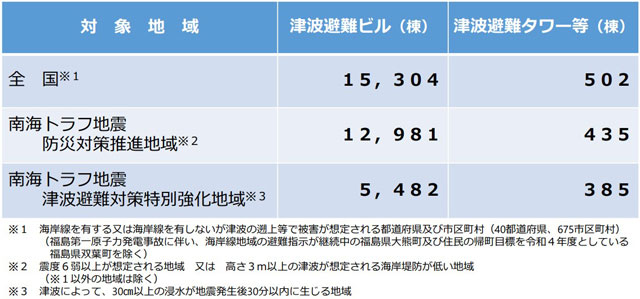

12年前の3月11日14時46分、東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)が発生した。このとき、津波が最初に観測されたのが岩手県大船渡市で、15時14分に3mの津波が到達したと記録されている。地震発生から28分後のことだった。いっぽう、南海トラフ巨大地震想定では、地震発生後、津波が最短2分で到達する地域(静岡県)がある……

気象庁は先ごろ、気象庁観測データをもとに、「大雨や猛暑日(極端現象)などのこれまでの変化」について2022年のデータを追加し、同庁ホームページで公表した。それによると、「1980年頃と比較して、最近の10年間は大雨の発生頻度がおおむね2倍に増加している」という。

1976年から2022年の、1時間降水量80mm以上、3時間降水量150mm以上、日降水量300mm以上など、強度の強い雨が降った回数を集計、分析した。これらの変化には「地球温暖化が影響している可能性がある」としている……

国土交通省は2012年10月、「地震時等に著しく危険な密集市街地」を公表した。「地震時等に著しく危険な密集市街地」とは、密集市街地のうち、延焼危険性または避難困難性が高く、地震時等において最低限の安全性を確保することが困難な著しく危険な密集市街地を言う……

:作者:よしかっぱ4288075_m.jpg)

.jpg)

.jpg)

リスク』-640x350.jpg)

(気象庁資料より).jpg)