公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機構が管理運営する「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」(英語名:Disaster Reduction and Human Renovation Institution=略称「DRI」。以下、「人防(ひとぼう)」)が、2002年4月に神戸市中央区(HAT神戸地区)に開設されてから今年で20年となる(公式の開設日は4月27日)……

防災研究

応用地質株式会社 (東京都千代田区)は、土砂災害から住民を守る新たな防災システムの構築を目的に、神奈川県葉山町と連携協定を締結、実証研究を開始した。

実証研究を通して、応用地質が開発した「斜面変動検知センサ」と「土砂ハザードモニタリングシステム」を葉山町の土砂災害危険斜面に設置・運用し、土砂災害の予兆の早期検知の有効性を検証し、住民の適切な避難行動につなげる最適な周知方法の確立をめざす……

衛星データによる地盤変動監視サービスを展開するEdafos株式会社(東京都豊島区)は、2018年9月6日に発生した北海道胆振(いぶり)東部地震(M6.7、最大震度7)による被害箇所を、SAR(Synthetic Aperture Radar:合成開口レーダー。レーダーの一種で航空機や人工衛星に搭載、移動させることによって仮想的に大きな開口面(レーダーの直径)として働くレーダー)データを用いて抽出した……

「来年のことをいえば鬼が笑う」とはよくいったものである。まして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)の収束の兆しがみえつつあるものの、なお予断を許せないなか、来年秋、小生を同行講師とするスイスツアーに参加され、限界集落化している日本の山村の活性化を考える国際比較はいかがなものかと考えている……

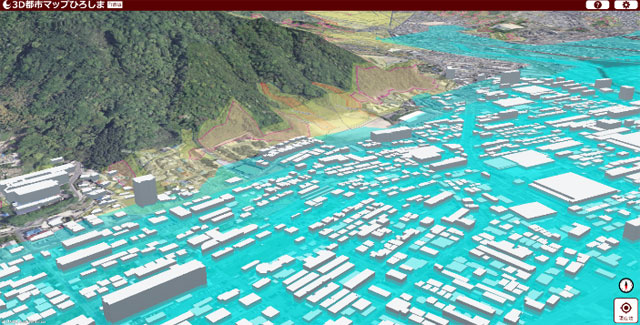

広島県では、公共土木施設等に関するあらゆる情報を一元化・オープンデータ化し、外部システムとのデータ連携を可能とするインフラマネジメント基盤「DoboX(ドボックス)」を6月28日から運用開始している。DoboXでは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスク情報や、公共土木施設等の情報を、3Dマップや地図上で確認することができる。また、これまで行政内部で利用していた情報をオープンデータ化することで、県民や民間企業、研究機関など、誰でも利用することが可能となる……

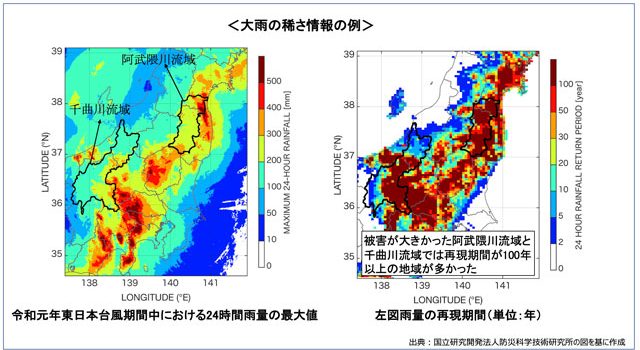

『大雨の稀(まれ)さ情報』という名称の防災気象情報が登場した。『大雨の稀さ情報』は、近年の線状降水帯等による豪雨災害の激甚化を受け、出水期となる6月23日から試験配信が開始されている。これは、I-レジリエンス株式会社による防災情報配信サービスの第1弾で、I-レジリエンスは、国立研究開発法人防災科学技術研究所が……

わが国では、山を背後に抱えた狭い平地が多くの人びとの暮らしの場となっており、特に都市部では山を切り開いて宅地が開発され、がけのすぐそばや谷の出口にまで住宅地が形成されている例が少なくない。このことが、わが国で土砂災害が多い大きな要因となっていて、しかも土砂災害のおそれのある箇所は増え続けている。

そして、わが国の歴史には、水害や地震による「土地崩壊」と「人びとの営為」との、絶え間ない葛藤=防災の試行錯誤が埋め込まれている……

災害対策として、地震に関しては、歴史的に繰り返される南海トラフ地震や千島海溝・日本海溝地震などの主な海溝型地震について、国による(最悪の)被害想定が公表されている。内陸活断大地震はいつ起こるかわからないものの、大都市直下で起こる場合の影響の大きさから、首都直下地震や中部圏・近畿圏直下地震などについては発生確率や被害想定が公表されている。また原発立地周辺では直下の断層の有無など、現時点での最先端技術をもって精緻に調査されている……

2022年4月から高校地理が必修化し、また、選択科目として「地理探求」もできる。地理を学ぶことは、防災啓発のうえでも重要であることは言うまでもない。

NHKテレビのまち歩き番組「ブラタモリ」でも、タモリ氏が火山や断層に詳しく、しばしば地理・地質の話題と防災が関連づけられて話題にのぼることから、国土地理院が同番組に感謝状を贈呈している。

そこで――というわけでもないが……

2011年3月11日の東日本大震災から11年の周年を経た3月16日23時36分頃、福島県沖の地震(M7.3)が発生した。宮城県登米市・蔵王町、福島県の国見町・相馬市・南相馬市の5市町村で最大震度6強を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度6弱~1を観測した(気象庁発表)。

気象庁は、この地震の発生後、震度4を観測した地震が1回発生したほか震度1以上を観測した地震が複数回発生、またこの地震発生の約2分前にも地震(M不明)が発生していたとした……

独立行政法人国立高等専門学校機構(東京都八王子市、以下「高専機構」)は、国立研究開発法人防災科学技術研究所(茨城県つくば市、以下「防災科研」)と共催する「第4回高専防災コンテスト」の最終審査会を2月18日にオンラインで開催し、最優秀賞をはじめとする各賞を決定した。高専防災コンテストは、高専生の技術・知見・柔軟な発想力を地域の防災力・減災力向上に活かそうと、2018年度から高専機構と防災科研の共催によりスタートした取組み……

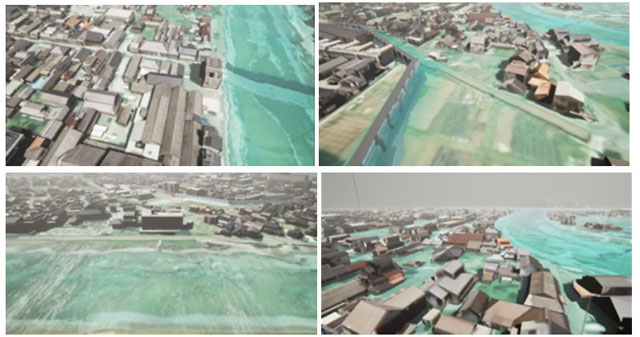

東京海上日動火災保険株式会社と応用地質株式会社、株式会社Tengun-labelが、台風や集中豪雨などによる浸水被害の可視化・即時把握につながる「3D仮想都市浸水シミュレーションモデル」を開発した。今後さらに同モデルを高度化することで、全国各地の自治体向けに、防災計画や浸水対策、また被災後の活動支援につながる防災・減災サービスを提供することをめざす……

-2-800x350.jpg)

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)

「評価対象領域」より-756x350.jpg)