気象庁は、2012年5月に茨城県等で発生した竜巻をきっかけに「竜巻等突風の強さの評定に関する検討会」(会長:田村幸雄・東京工芸大学名誉教授)で、竜巻等の突風の強さを客観的に評定するための検討を進めてきた。日本の建築物等の被害に対応するよう改良した「日本版改良藤田スケール」及びその技術的指針である「日本版改良藤田スケールに関するガイドライン」を15年12月に策定……

気象災害、土砂災害、台風

今年の梅雨入りは全般的には遅れているようだ。6月14日頃までは梅雨前線は北上せず、本州付近は晴れて、厳しい暑さが続き、東北から九州にかけて広く真夏日(最高気温30℃以上)になりそうだという。猛暑日(最高気温35℃以上)が予想されている地域もあり、暑さに慣れていない時期だけに熱中症に警戒が必要だ。いっぽう、梅雨前線が停滞する沖縄は梅雨末期の大雨となっていて15日頃まで断続的に雨が降り、土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水に注意・警戒が必要……

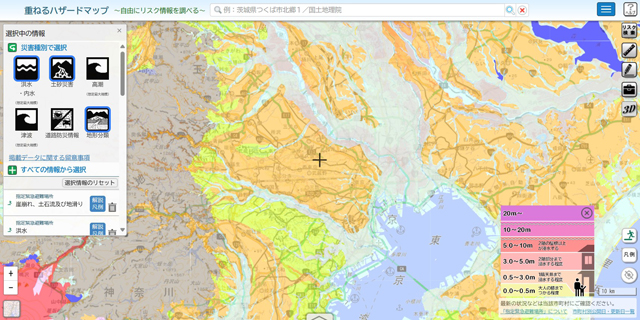

気象庁では、2022年6月から、線状降水帯による大雨の可能性がある程度高いと予測できた場合に、半日程度前から気象情報においてその旨を呼びかけている。この呼びかけについて気象庁は5月15日、これまでは全国11のブロックに分けた地域(地方単位)を対象としていたが、2024年5月28日9時から、府県単位を基本に、対象地域を絞り込んで呼びかけを行うとした……

地震による液状化などの宅地被害は、同じエリア・場所で繰り返し発生する傾向がある。2024年能登半島地震で液状化した宅地の一部は、1964年新潟地震で液状化した範囲と重なっている。地盤にその要因があるのだ。いったん災害が起こって都道府県が実施する「被災宅地危険度判定制度」は地盤災害後の判定で……

環境省は、地方公共団体向けに『できることから始める「気候変動×防災」実践マニュアル』を去る3月21日公表した。気候変動によって変化する気象災害等のリスクを周知し、気候変動を考慮した防災施策を推進する目的で作成されている……

国土交通省では、一人でも多くの市民に「流域治水」への理解や親しみをもってもらうことを目的に、流域治水のシンボルとなるロゴマークを決定。このロゴマークを、全国各地で「流域治水」を広く周知・PRするための広報活動に活用していく……

「タイムライン(防災行動計画)」(以下、防災タイムライン)がわが国に導入されて10年になるのを記念したシンポジウムが去る1月30日、東京都内で開かれた。タイムライン防災・全国ネットワーク国民会議主催で、防災の専門家や全国25市区町村の首長らが参加……

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)はこのほど、被災地での救助活動や復旧作業がより安全に行えるよう、法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」や気象IoTセンサー「ソラテナPro」を無償で提供すると発表した。被災地の気象情報や観測データを必要とする自治体や企業は下記リンク先に問い合わせてほしいとしている……

防災気象情報には、気象警報・注意報、暴風・高波予報、土砂災害警戒情報、洪水予報、河川洪水予報、津波予報、地震情報、噴火予報など、約20種類の情報がある。これらの情報は、分類や名称が細分化されてわかりにくく、重要度や緊急度が伝わりにくいという批判があり……

COP28で本紙がとくに注目したのは、12月3日に「健康の日(Health Day)」がCOP28に初めて設定されたことだ。気候変動の健康影響について光を当て、各国の環境大臣と保健大臣による議論が行われた。「気候変動と健康リスク」とはなにか――近年“エマージング・リスク(” Emerging Risk)として危機管理分野のキーワードになった新たな危機要因とはなにか、以下、見てみよう……

去る11月14日、イタリア・フィレンツェで開催された第6回斜面防災世界フォーラム(WLF6)で、新しい「KLC2020」の調印式が開催された。「KLC2020」とは、「京都地すべりコミットメント(Kyoto Landslide Commitment)2020」の略称で、地すべり災害リスクの理解と低減を世界的に推進するための枠組みとして、2020年11月オンラインで世界90機関の賛同を得て発行されたもの……

近年の地球温暖化の進行や異常気象の発生による自然災害の頻発やその影響を考慮し、国土交通省は、「高台まちづくり推進方策検討ワーキンググループ(WG)」を設置している。このWGは、地域社会が安全かつ持続可能なまちづくりを進めるための方策を検討し、提案することが目的だ……

の年別発生確認数(2007~2023年)-640x350.jpg)

-640x350.jpg)