ソニー損害保険株式会社が先ごろ、2021年4月から2023年6月までの約2年間における全国のハザードマップ改訂の報道数をインフォグラフィック形式でまとめ、地域別に分析したレポートを公開した。災害リスクを判断するためには、各自治体が公開しているハザードマップを確認することが重要という趣旨……

作成者: wpmaster

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)はこのほど、被災地での救助活動や復旧作業がより安全に行えるよう、法人向け気象情報「ウェザーニュース for business」や気象IoTセンサー「ソラテナPro」を無償で提供すると発表した。被災地の気象情報や観測データを必要とする自治体や企業は下記リンク先に問い合わせてほしいとしている……

能登地方では、2018年ごろから地震が断続的に続いている。とくに2020年12月ごろから地震活動が活発化(能登群発地震)し、22年6月には震度6弱、23年5月には震度6強の大地震に襲われた。今回の地震は一連の群発地震のなかでも最大規模となる。報道によれば、輪島市では防潮堤や海沿いの岩礁がおよそ4m隆起したことが産業技術総合研究所地質調査総合センターの現地調査で確認された。同センター・宍倉正展グループ長は、「4mもの隆起はめったにないことで、数千年に1回の現象」と指摘……

2023年の海外での自然災害を振り返ると、住宅耐震性の貧弱な地域での大規模地震をはじめ、洪水、ハリケーンなど気象災害による大きな災害が目立った。以下、レスキューナウによる「〔海外〕2023年の災害を振り返る」より抄録……

国(内閣府防災担当)は、2015年3月に策定した「首都直下地震緊急対策推進基本計画」から10年が経過することから、このほど、同基本計画及び政府業務継続計画の見直しに向けて本格的な検討を開始するとして、中央防災会議に「首都直下地震対策検討ワーキンググループ(WG)」を設置……

国は、日本海溝・千島海溝沿いの大規模地震の発生時期や場所・規模を予測することは困難だが、巨大地震の想定震源域及びその周辺でM7.0以上の地震が発生した場合には、後発の巨大地震への注意を促す情報発信が重要として、一昨年(2022年)9月……

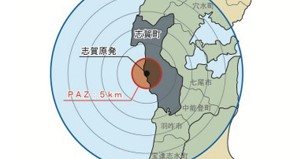

2024年1月1日16時06分、石川県能登地方を震央とする最大震度5強の地震が観測された。そのおよそ4分後の16時10分の地震では、能登地方でマグニチュード(M)7.6・最大震度7が石川県志賀町(しかまち)で観測(震源は輪島の東北東30km付近、ごく浅い)されたほか、本州・四国のほぼ全域と九州・北海道の一部など、45都道府県で震度6強~1の揺れを観測した……

防災士研修センターは「防災士制度」発足以来、全国各地で年間80回以上の研修を実施し、自治体や企業。個人でご参加された多くの受講生から高い評価と信頼を頂いております。防災士研修受講修了者のうち、約半数の方が当センターの研修を受講されています……

株式会社Casie(京都市下京区)は、運営する絵画レンタルサブスクリプションサービス「Casie」(カシエ)に参画するアーティストの作品をデザインした消火器「アートな消火器」を2024年1月17日に発売決定したと公表した……

防災気象情報には、気象警報・注意報、暴風・高波予報、土砂災害警戒情報、洪水予報、河川洪水予報、津波予報、地震情報、噴火予報など、約20種類の情報がある。これらの情報は、分類や名称が細分化されてわかりにくく、重要度や緊急度が伝わりにくいという批判があり……

南海トラフ沿いのプレート境界で発生する最大規模の地震――南海トラフ巨大地震は、歴史的には約100年から200年の間隔で発生しており、最後に発生したのは1854年とされている。南海トラフ巨大地震は最悪、東日本大震災と同程度かそれ以上の規模の地震と津波を引き起こす可能性があり、全国各地に大きな被害が予想されている。そのため国は、南海トラフ巨大地震に備え、次のような対策を行っている……

本紙はこれまで齋藤徳美・岩手大学名誉教授から折に触れ寄稿をいただいてきた。そのテーマは、本紙2014年3月6日付け掲載の東日本大震災3周年を機とする「“被災地いわて”から訴える」をはじめ、8本に及び、テーマも大震災からの岩手復興事業計画はもとより、氏の研究テーマでもある岩手山噴火対策、国の一方的な大津波浸水想定公表への地元在住の研究者としての反発などと鋭いものがあった……

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)