いつ・どこでも起こる地震だから

地震防災 いつ・どこでも怠りなく

「関東大震災100年」の年の5月

―5日・能登半島連続大揺れ &11日・千葉県南部震度5強 ほか

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●石川県能登地方で5月5日、震度6強、5強の連続地震

珠洲市周辺で数年続く活発な地震活動 住民の不安広がる

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

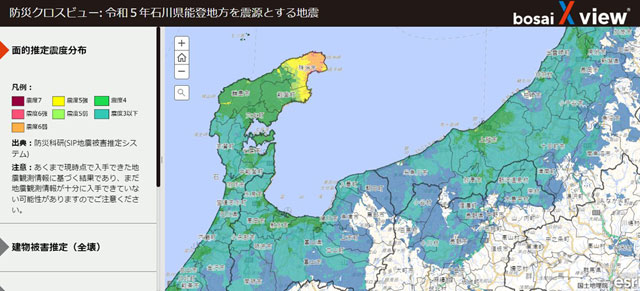

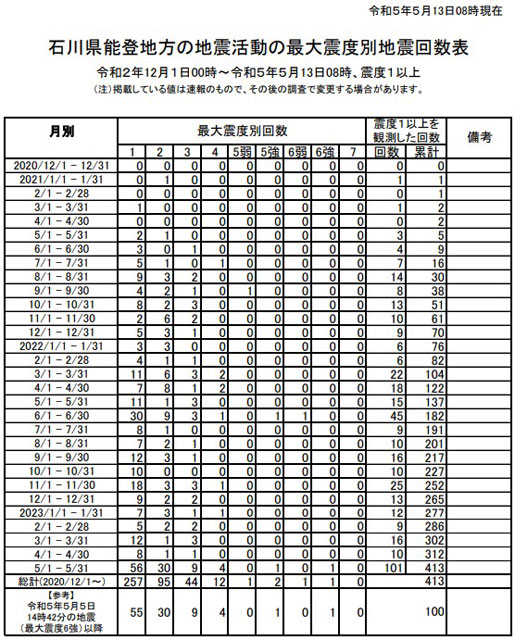

石川県能登地方で5月5日14時42分ごろ、M6.5の地震が発生。震源の深さは12kmで、石川県珠洲市(すずし)で震度6強を観測したほか東北地方から中国・四国地方にかけて震度5強~1を観測。この地震で屋根を修理していた男性1人が転落して死亡した。石川県内で住宅や神社の鳥居が倒壊するなどの被害が出た。同日5日21時58分ごろに再び同地方でM5.9の地震があり、珠洲市で最大震度5強を観測した。

気象庁は震度6強の地震の緊急地震速報に、「長周期地震動速報」も合わせて発表、能登地方では4段階で最も大きい「階級4」と予測した。長周期地震動の予測階級や観測階級は、対象地域にビルなどの高層建造物が存在した場合を想定して地震波から計算して発表する。今回は石川県珠洲市で予測より小さい「階級3」とした。「階級3」は「人が立っているのが困難となり、固定していない家具が動くことがある」というもの。

地震本部・地震調査委員会は、5月5日に2度の地震が相次いだことを受けて臨時会合を開き、「余震が北方沖の地下で多発している。6強の地震では沿岸で0.1m程度の海面変動を観測。付近の海底には過去に同様の逆断層型地震を起こした活断層があり、海底で規模の大きな地震が発生した場合、津波に注意する必要がある」と指摘した。

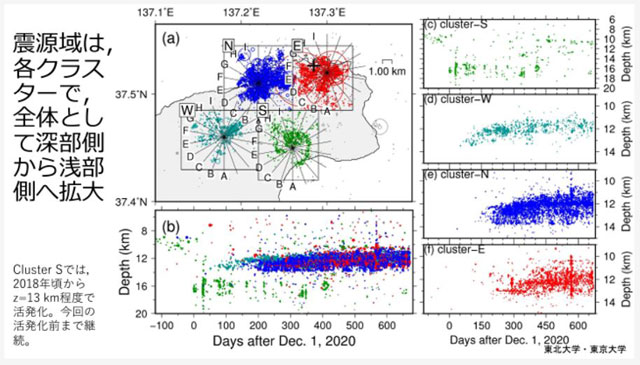

能登半島の珠洲市周辺では、2018年ごろから地震の回数が増加、活発な地震活動が続いており、2021年9月16日に最大震度5弱の地震、22年3月23日には最大震度4の地震が発生した。今回の震度6強の揺れに住民に不安が広がっている。原因は特定されていないが、地下の“流動体”のかかわりが指摘されている。

なお、能登半島では2007年3月25日の能登半島地震(M6.9)が知られる。石川県輪島市西南西沖40kmの日本海で発生し、輪島市、七尾市、穴水町で最大震度6強、富山県、新潟県でも震度5弱を観測、1人が死亡、338人が重軽傷を負っている。

気象庁:石川県能登地方の地震活動-引き続き活発な地震活動に注意-

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●千葉県南部で5月11日04時16分ごろM5.2・最大震度5強の地震

同震源周辺(相模トラフ)で想定されるM7・M8クラスの大規模地震

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

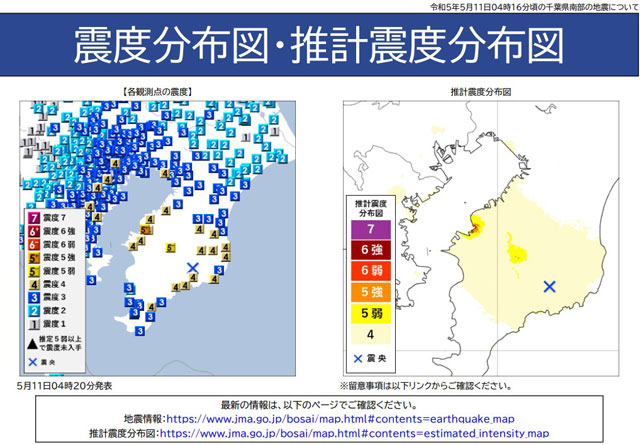

2023年5月11日04時16分ごろ、千葉県南部の深さ40kmを震源とするM5.2の地震が発生、最大震度5強を千葉県木更津市で観測したほか、東北地方から中部地方にかけて震度5弱〜1を観測した。フィリピン海プレート内部で発生した地震とみられる。

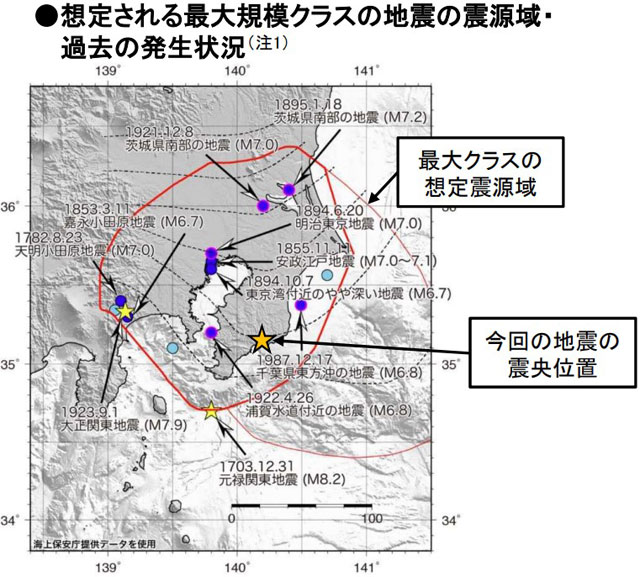

気象庁は今回の地震の震源周辺では相模トラフで発生する大規模地震が想定されているとして資料を公開している(左・下図参照)。相模トラフでは過去繰り返し大規模地震が発生しており、M8クラスの地震では永仁関東地震(1293年)、元禄関東地震(1703年)、大正関東地震(1923年=関東大震災)が知られる。これらの地震の平均発生間隔は約320年と推定され、またM7程度の地震として嘉永小田原地震(1853年)、安政江戸地震(1855年)、明治東京地震(1894年)などがある。

元禄関東地震(1703年)と大正関東地震(1923年)の間の220年間でみると平均して27.5年に1回の頻度でM7程度の地震が発生していることから、「関東大震災から100年」を迎え、M7クラス、あるいはM8クラスの大規模地震に警戒が必要だろう。

気象庁:2023年5月11日04時16分頃の千葉県南部の地震

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●1年前の本紙巻頭企画「揺れる日本地殻変動帯」のデジャヴ

昨年3月16日の福島県沖の地震(M7.3)を忘れていないか…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

たまたまではあろうが、本年5月5日の能登半島でのM6.5・M5.9の連続地震、5月11日の千葉県南部でのM5.2にさらに続いて、同11日12時11分ごろ、南西諸島海溝周辺となる鹿児島県のトカラ列島近海を震源とするM4.4(十島村で震度4)、同11日18時52分ごろ、北海道の日高地方東部を震源とするM5.4の地震があり、北海道浦河町と幕別町で最大震度4、盛岡市などでも震度3を観測。同12日21時45分ごろには愛媛県南予を震源とするM4.2の地震があり、大洲市、久万高原町(くまこうげんちょう)で最大震度3を観測。さらに、同13日16時10分ごろ、再びトカラ列島近海を震源とするM5.1の地震があり十島村の中之島で震度5弱を観測した(5月13日16時20分現在)。

本紙はほぼ1年前の2022年4月3日付けで「揺れる日本地殻変動帯列島」と題した記事を掲載した。

WEB防災情報新聞(2022.04.03.):揺れる日本地殻変動帯列島

これは、東日本大震災から11周年を経た昨年3月16日23時36分頃の福島県沖の地震(M7.3)で、宮城県登米市・蔵王町、福島県の国見町・相馬市・南相馬市の5市町村で最大震度6強を観測、北海道から九州地方にかけて震度6弱~1を観測。宮城県北部では、長周期地震動階級4(高層ビル高層階等では非常に大きな揺れとされる)を観測。この地震で宮城県石巻港で20cmの潮位変化が観測されたが大津波の発生はなく、人的被害は死者3人(関連死1含む)、重傷者26人だった。

いっぽう、JR東日本・東北新幹線(やまびこ223号)の脱線や路線電柱や高架橋などの損傷があり、また一時、200万戸を超える大規模な停電が発生、その後の気温の低下で、政府は東京電力と東北電力管内に「電力需給逼迫警報」を初めて発令した。これは東日本大震災と原発事故での電力需給逼迫により2012年に導入された制度だった。

同記事ではさらに、その2日後の3月18日23時25分頃の岩手県沖でのM5.6の地震のほか、政府の地震本部・地震調査委員会による(昨年)3月25日公表の、①「日向灘及び南西諸島海溝周辺の地震活動」について「長期評価・第2版」と、②「日本海南西部の海域活断層の長期評価(第1版)―九州地域・中国地域北方沖」を、さらに、石川県能登地方(珠洲市付近)での頻発地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会の最終報告概要を紹介している。

まさに、いつ・どこでも起こる地震災害に要警戒だ。

〈2023. 05. 15. by Bosai Plus〉

より「令和5年石川県能登地方を震源とする地震-面的推定震度分布」.jpg)