一般社団法人令和防災研究所(所長:青山 佾(やすし)・明治大学名誉教授)による第3回シンポジウム「これからの地域防災の知恵~『温故創新』」が去る9月23日、リアル会場(申込み先着50名限定)を御茶ノ水ソラシティとして、またYouTubeオンライン・ライブ配信により開催された。同シンポジウム開催趣旨は、「気候変動による激甚化、頻発化する水害、切迫する巨大地震に対し『温故創新』の発想が必要な時代」とし、「都市が自然の外力に対して劣勢になる時代が到来しつつある」ことから、ここで「いまいちど先人が培った知恵を発掘し、『温故』として学び直すことが重要」としている……

災害教訓

大地を揺らす地震は山岳地帯も揺らすという大自然の鳴動のリアリティを実感させる地震が先ごろ起こった。地震が起きたのは9月19日午後5時18分、岐阜県高山市で震度4を観測したが、長野県大町市の北アルプス・槍ヶ岳(3180m)山頂直下の槍ケ岳山荘に設置された地震計が震度5弱を記録したという。

この地震の影響で、北鎌尾根で落石が発生し、登山者の男女7人から「身動きできなくなった」などと救助要請があり……

元NHK解説委員で中央防災会議専門調査会座長・委員などを歴任、市民の防災啓発や防災士育成・指導で知られる伊藤和明氏による最新書下ろし『平成の地震・火山災害』(近代消防新書、定価・税共990円)がこのほど刊行された。

同書冒頭「はじめに」で「元号が『平成』に変わったのは、1989年の1月、それから約30年続いてきた平成の時代も、さまざまな自然災害が日本列島を席巻……

国土地理院では、2019(令和元)年6月から「自然災害伝承碑」を地図に掲載し、災害教訓を周知・普及する取組みを行っている。公開開始以来、市区町村による申請や都道府県・地方整備局等の情報提供などにより、ウェブ地図「地理院地図」への掲載数を着実に増やし、去る7月16日に追加した15基で1000基に到達した……

7月3日午前、静岡県熱海市の伊豆山(いずさん)地区で大規模な土砂崩れが発生し、約130軒の住宅や車が土砂に流され、土石流は相模湾にまで達した。これまでに11人の死亡が確認され(7月14日現在)、まだ17人の安否が分かっていないという。被害を受けたまち(住宅など)は、「土石流危険渓流」沿いにあった――

土石流は断続的に発生し、標高400mの起点から約2kmにわたり流れ下ったとされる。土砂は約5万5500立方mにのぼると推定。流れ落ちた土石流のほとんどが、起点付近の盛り土だった可能性があるとして検証が進められている……

宮城県石巻市の「石巻南浜津波復興祈念公園」内に「みやぎ東日本大震災津波伝承館」が6月6日、開館した。伝承館は、東日本大震災の記憶と教訓を後世に伝える祈りの場として国などが整備した祈念公園の中核的施設として位置づけられている。石巻南浜津波復興祈念公園は去る3月28日に開園し、伝承館もこれに合わせて開館予定だったが、宮城県での新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、開館を見合わせていた……

長崎県雲仙普賢岳で発生した1991年6月3日大火砕流災害(死者40人・不明者3人)から30年。2日夜に雲仙岳災害記念館前で犠牲者を悼むキャンドル1千個が灯され、3日には島原市主催の犠牲者追悼式が開かれた。遺族は自衛隊のヘリコプターで上空から慰霊した。

これに先立つ3月22日、掘り出された車両3台などが保存展示され、災害遺構として整備された……

八ッ場(やんば)ダムが運用を始めてから去る4月1日で1年。これに合わせるように、その水没地域の発掘調査の成果と、1783(天明3)年の浅間山大噴火で起こった「天明泥流」で埋もれた村落の出土品を展示する博物館「やんば天明泥流ミュージアム」(群馬県吾妻郡長野原町 林)が、4月3日オープンした……

本紙は4年前の2017年2月22日付けで「みんなでクラウド防災」と銘打って『みんなで翻刻』を紹介した。これは京都大学古地震研究会の活動の一環として企画されたプロジェクトで、「市民参加で地震史料を後世に残し、新たな史料発掘を」という趣旨でWebアプリ「みんなで翻刻・地震史料」を公開した。

古い地震史料の翻刻(ほんこく=くずし字などで書かれている古文書を一字ずつ現代文字に活字化する作業)を可能とするパソコンやタブレット向けのWebアプリで……

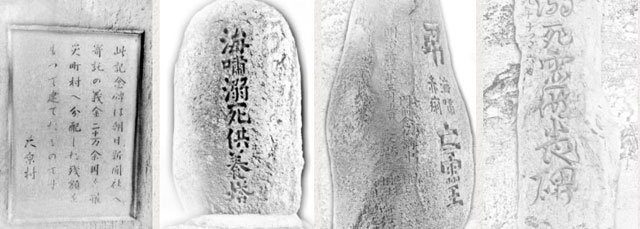

風化した碑文を復元し、判読可能な画像でアーカイブすることを目的とする「ひかり拓本データベース」プロジェクトが、東北大学災害科学国際研究所などの研究者グループを中心に進行中だ。「ひかり拓本」とは、石碑の表面に刻まれた文字・文様などを、光源を変えて撮影した写真を合成して浮かび上がらせて、判読できるような画像にする技術……

本年年初(2021年1月15日)、神戸新聞社、福島民報社、熊本日日新聞社が、地方紙の持つ防災情報を全国に発信していく共同プロジェクトとして、被災した地元を長年取材して蓄積された防災記事を印刷した買い物袋『おみやげ防災』の配布を実施すると発表した。3社(3紙)はそれぞれ、阪神・淡路大震災(1995年1月17日発災)、東日本大震災(2011年3月11日発災)、熊本地震(2016年4月14日発災)の被災地の地方紙で……

本紙3月15日付けで既報の「『防災教育と災害伝承の日』制定 今村氏らが賛同者募集」の続報――この呼びかけは、東日本大震災が発生した3月11日を「防災教育と災害伝承の日」に制定しようというもので、東北大災害科学国際研究所の今村文彦所長を代表・呼びかけ人に、戸田芳雄・日本安全教育学会理事長、河田恵昭・人と防災未来センター長、林 春男・防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長、平田 直・防災教育普及協会会長、松浦律子・歴史地震研究会会長が共同代表として名を連ねる……

位置図(Google-mapより)-1-800x350.jpg)

.jpg)

-640x350.jpg)