損害保険各社が入る損害保険料率算出機構は6月28日、火災保険加入者が付帯できる水害補償について、災害発生のリスクに応じた地域別5区分の保険料を設定すると発表した。火災や風災などの補償と合わせた保険料全体で最大約1.2倍の格差を設ける……

復興対策

全国で空き家が増えている。総務省の住宅・土地統計調査(5年ごと/2018年調査)によれば、空き家の総数はこの20年で約1.5倍(576万戸→849万戸)に増加している。

いっぽう国土交通省の調査では、賃貸用や売却用などを除いて、人が長い間住んでいない住宅は349万戸。少子高齢化、人口減の時代を迎え、空き家は今後はさらに増えると見込まれている……

NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクなど携帯電話大手で構成する「無線LANビジネス推進連絡会(Wi-BiZ)」が、契約しているキャリアに関係なく誰でも無料で使える災害時用統一SSID公衆無線LAN(WiFi)「00000JAPAN(ファイブゼロジャパン)」を、大規模な通信障害時にも開放することとした。これまでは災害時に限ってきたが、昨年のKDDIの大規模通信障害などを受けて見直した……

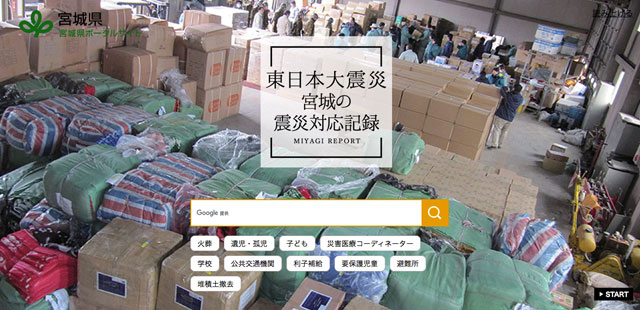

宮城県は、2019年度(令和元年度)から22年度にかけて実施した「東日本大震災復興検証事業」において、震災の復旧・復興事業に携わった職員及び関係者へのインタビュー調査を行うとともに、テーマごとにとりまとめた冊子『みやぎの3.11〜「現場編」・「回顧編」』を先ごろ完成させ、去る4月21日に公開した……

大規模災害で多数の犠牲者が発生し、被災した市町村では火葬が追いつかない場合、周辺の自治体や県外の協力を得て円滑に実施するための計画を「広域火葬計画」という。国(厚生労働省)は、1995年阪神・淡路大震災を踏まえ、1997年3月に各都道府県に対して広域火葬計画の策定による広域的な火葬体制の整備を要請していた……

総務省行政評価局は4月25日、地震などの災害時に道路上に散乱したがれきを処理し、緊急車両の通行ルートを確保する「道路啓開」の手順を記した計画の策定を進めるよう、制度を担当する国土交通省に勧告した……

環境省は去る3月23日、日本海溝・千島海溝沿いで想定されるマグニチュード(M)9級の巨大地震が起こった場合、災害廃棄物(以下、「災害ゴミ」)が最大で2717万トン発生するとの推計を公表した。津波による泥などの堆積物は含んでいない。同じ条件で比較すると、処理完了に3年かかった東日本大震災で発生した約2千万トンの災害ゴミを上回る……

防災テックベンチャーの株式会社Spectee(「スペクティ」/東京都千代⽥区)は、南海トラフ地震の被害想定やシナリオ、対応策などを企業向けにまとめたレポート「しっかりと理解する南海トラフ地震」をホームページ上で無料公開した……

「事前復興」という防災用語がある。とくに阪神・淡路大震災以降浮上した災害・防災・復興研究の考え方で、「災害が発生した際のことを想定し、被害最小化につながる都市計画やまちづくりを研究・計画・推進」することだ。今日、市町村における防災事業の推進における主要事業である減災や防災まちづくりの一環として行われる取組みのひとつともなっている。この事前復興まちづくりの事例として、南海トラフ巨大地震での大津波を想定する「高知県事前復興まちづくり計画」を取り上げる……

法律関連出版物、各種データベースを提供する第一法規株式会社(東京都港区)が、『公民館における災害対策ハンドブック 第3版』を昨年12月23日に発刊した。公民館に求められる平時の防災対策だけでなく、災害対策に備えて事前に準備すべき事項、避難所運営等の対応について、場面ごとにポイントをわかりやすく解説した1冊……

ロシアによるウクライナ侵攻、中台関係の緊張、北朝鮮の軍拡姿勢など、直近の緊迫する国際情勢に対応するとして、政府・与党は“前のめり”の批判もあるなかで、この年末に向けて防衛力強化の議論を進めている。防衛予算は中期防衛力整備計画(中期防)で、5年間で買う装備品や予算総額が決まるが、現状、毎年の防衛予算約5兆円を5年後にいまより5兆円増やそうという声もあるという。いっぽう……

なぜ女川町は震災後、唯一無二の町をつくれたのか? 新刊『災害列島の作法』の著者・土屋信行氏といえば、NHKスペシャル、書籍、週刊誌での記事などで話題になったキーワード『首都水没』、『水害列島』(後者は本紙:2019年07月16日付けでも紹介)の著者だ。土屋氏はそもそも、東京都庁で土木の専門家・水害対策の論客として広く知られ、現在は防災啓発の一人者としてマスメディア、講演、寄稿などで活躍する人……

:作者:よしかっぱ4288075_m.jpg)

.jpg)

より「パターン4-平野部」-640x350.jpg)

.jpg)