日本海溝・千島海溝地震について2022年9月に防災対策推進基本計画が見直され、積雪寒冷地の課題への対応など内容が拡充されたのにあわせて、先ごろ、道の地域防災計画が修正された。具体的には、冬季に千島海溝や日本海溝で巨大地震や津波が起きた場合に備えて、防寒機能を持つ避難所への2次避難も想定したハザードマップの作成や、緊急輸送道路、避難所へのアクセスの道路の優先的な除雪体制の確保、また厳しい寒さや大雪となった場合の高齢者や障害者など要援護者の安否確認や、除雪支援体制の整備などが盛り込まれている……

リサーチ、調査資料

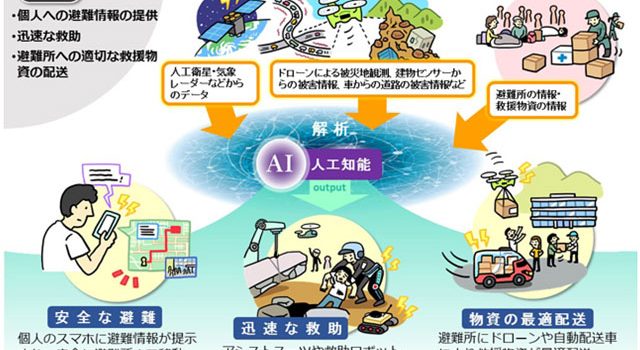

防災に関するデジタル技術・ICT(情報通信技術)として、住民レベルでの既存のサービスシステムとしては――エリアメール・緊急速報メールを活用した災害警戒情報の提供、地上デジタルTVを活用した災害情報の配信、ワンセグ放送を活用した災害警戒情報の配信、同報系防災無線での災害情報・避難情報の提供、災害用伝言ダイヤル・伝言サービスでの安否確認、防災メールによる災害警戒情報、ラジオによる災害情報・避難情報の配信などがある。

だが、あえて「防災DX」という場合、これらを統合した、より使いでのあるシステムがめざすべき「防災DX」像となる……

東日本大震災後、またICTの進展を背景に、官民において「災害情報システム」の標準化をめぐる動きが急となった。つまり、災害応急対策を決定・実施するにあたって、災害に関する情報をいかに的確かつ迅速に、収集、伝達、そして共有すべきかが防災・減災に向けた重要課題となったのだ。

その研究開発の成果として防災科研は、2016年熊本地震、2017年九州北部豪雨に対して「府省庁連携防災情報共有システム(SIP4D)」を適用……

東京都は昨年6月、マグニチュード(M)7クラスの首都直下地震の都内の被害想定を10年ぶりに見直し、公表した。新たな被害想定では、「都心南部」でマグニチュード(M)7.3の直下型地震が発生した場合、都内の死者は最大で6148人、揺れや火災による建物被害は19万4431棟にのぼると推計(いずれも冬・夕方、風速8m/s)した……

内閣府では、基本的な国民意識の動向や政府の重要施策に関する国民の意識を把握するために「世論調査」を実施している。テーマ例をみると「救急」「障害者」から「竹島」「尖閣諸島」、「移植医療」「再配達問題」「運転免許証の自主返納制度等」など、幅広い。

先ごろ「防災に関する世論調査(2022年9月調査)」が5年ぶりに実施され、その結果が公表されたので、その概要を紹介する。今回の調査対象は18歳以上の3千人を対象に初めて郵送で行われ、1791人から回答を得ている……

ソニー損害保険株式会社(東京都大田区)では、適切な火災保険の選び方や見直し方の啓発に向けて、さまざまな情報発信を行っている。このほど、2022年に発生した自然災害を振り返りつつ、自然災害に対応する火災保険の補償について解説したプレスリリースを公表したのでその内容を紹介する……

サニタリー用品「アミーライナー」を企画・販売するアミー株式会社(amiee/東京都港区)が、11月19日「備蓄の日」(東京都による制定。「1年に1度はびち(1)く(9)の確認」のゴロ合わせ)に際し、必要物品でありながら備蓄品として死角になりがちな「下着・サニタリー用品の防災備蓄に関するアンケート調査」結果を公表した……

東京都が本年5月25日に公表した首都直下地震の被害想定では、人的被害が最大となるのは、火災の被害が最大となる都心南部直下地震における冬・夕方・風速8m/sのケースで、6148人の死者、9万3435人の負傷者(うち、1万3829人が重傷者)が発生するとされた(注・人的被害が最大となる時間帯は、地震動及び項目によって異なる)……

日本財団(東京都港区)は、「防災・減災」をテーマに49回目の18歳意識調査を実施した。調査は、大規模自然災害や防災・減災についての若者の経験や考え、行動の有無を把握するために、2022年8月下旬にインターネットを通じて全国の17歳~19歳の男女計1000人を対象に行ったもの。

地球温暖化による災害の激甚化や、十数年内に発生する可能性が指摘されている大規模地震について、それぞれ8割以上の人が「不安を感じる」としていて、危機感が見てとれる。しかし……

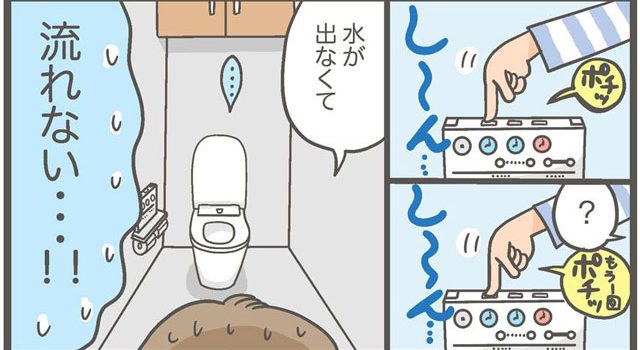

日本トイレ研究所(東京都港区。加藤 篤・代表)は「トイレを通じて社会をよりよい方向へと変えてゆく」ことを目的とする特定非営利活動法人だ。人間は生きている限り必ずトイレを必要とすることから、地球上すべての人が安心して健康的な生活を送るために必要なトイレ環境のあり方について提案、実現に向けて活動する組織であることを掲げ、トイレから社会問題にアプローチする組織として、近年注目されている……

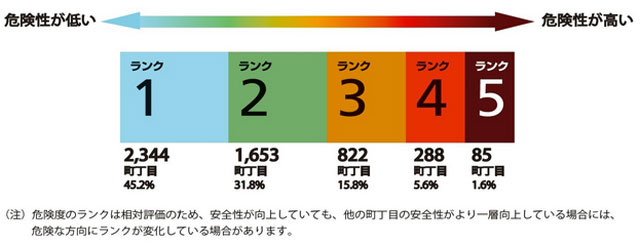

東京都は去る9月9日、第9回目となる「地震に関する地域危険度測定調査」を公表した。この調査は東京都震災対策条例に基づくもので、都内を町・丁目単位で5192の地区に分け、地震での「建物倒壊」、「火災」、「総合」の3つの危険度について5段階(ランク付け)で評価して示すもの。1975年(当時は震災予防条例に基づく)からおおむね5年ごとに実施しており、今回は9回目となる……

本紙10月6日付けで、中央防災会議「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ」が、「巨大地震の想定震源域及びその周辺でM7.0以上の地震が発生した場合、後発の巨大地震への注意を促す情報」として、マグニチュード(M)7クラスの地震が起きた場合、その後の巨大地震の発生に注意を呼びかける情報の名称を「北海道・三陸沖 後発地震注意情報」とする案を了承した……

概念図(防災科研資料より)-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)

」より.jpg)

-640x350.jpg)