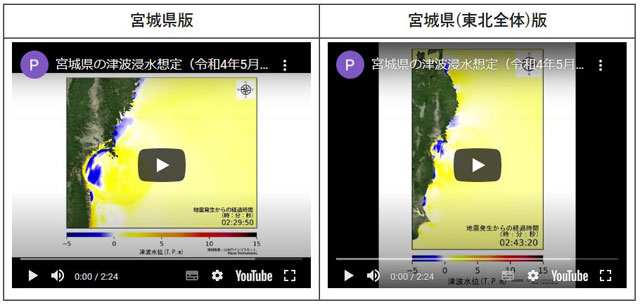

宮城県が、「津波防災地域づくりに関する法律」(以下、「津波防災地域づくり法」)に基づいて沿岸15市町の新たな「津波浸水想定図」を作成し、5月10日公表した。最大級の津波が満潮時などの最悪の条件で襲来した場合を想定したもので、浸水する面積は東日本大震災のおよそ1.2倍にのぼり、震災後に整備された住宅地や避難所、市役所や町役場も浸水区域に含まれることから、津波対策を大幅に見直す地域も出てきそうだ……

リサーチ、調査資料

総務省は先ごろ、100年に1回程度の頻度で発生する極端な宇宙天気現象(いわゆるエクストリーム・イベント)について、わが国が受ける被害の全体像(様相)を初めて検討し、被害の発生直後から2週間後までの被害の様相をとりまとめた……

地球が砂漠化していると言われるが、国連環境計画(UNEP:United Nations Environment Programme)がこのほど公表した「Sand and Sustainability(砂と持続可能性)〜危機を回避するための10の戦略的提言〜」報告は、人類は「砂不足」の危機に直面していると、真逆の警告を発している……

「津波避難タワー」「津波避難ビル」とは、津波浸水が想定される地域において、地震発生時に住民が一時的、または緊急に避難・退避するための人工施設を言う。これら施設の整備は、内閣府が2005年に策定した「津波避難ビル等に係るガイドライン」に沿って進められ、2011年の東日本大震災の発生を受け、「津波防災地域づくりに関する法律」によって津波防災対策が制度化され、現在に至っている……

2011年3月11日の東日本大震災から11年の周年を経た3月16日23時36分頃、福島県沖の地震(M7.3)が発生した。宮城県登米市・蔵王町、福島県の国見町・相馬市・南相馬市の5市町村で最大震度6強を観測したほか、北海道から九州地方にかけて震度6弱~1を観測した(気象庁発表)。

気象庁は、この地震の発生後、震度4を観測した地震が1回発生したほか震度1以上を観測した地震が複数回発生、またこの地震発生の約2分前にも地震(M不明)が発生していたとした……

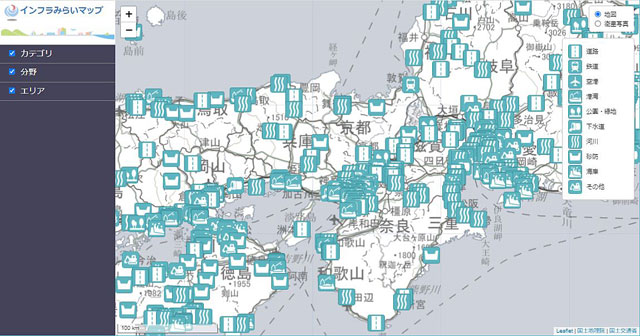

国土交通省は、地方ブロックで今後予定されているインフラ整備事業等(*後述「国交省による注」参照)について、事業の概要、完成時期、事業効果等を地図上に可視化した「インフラみらいマップ」を作成し、3月29日、公表した。これにより、インフラ整備の将来の見通しをよりわかりやすく提示し、民間投資の誘発などを通じた社会資本のストック効果のさらなる発現を期待する……

最近、冬季の気象情報で、「JPCZ」という用語を見かける。「JPCZ」とは「日本海寒帯気団収束帯=Japan sea Polar air mass Convergence Zone」のことで、その英語の頭文字でつくられた気象用語だ。

気象庁は予報解説資料などに用いる「前線に関する用語」で、このJPCZを、「冬に日本海で、寒気の吹き出しに伴って形成される。水平スケールが1000km程度の収束帯。この収束帯に伴う帯状の雲域を、『帯状雲』と呼ぶ……

本年(2022)1月15日午後1時ごろに発生した、海底火山フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山噴火による潮位変化について、気象庁は同日午後7時ごろの発表で、若干の海面変動が予想されるとしつつ、「被害の心配はない」としたが、その後、潮位上昇が観測され、午後11時55分には鹿児島県奄美市で1.2mの最大波を観測、16日午前0時15分には、奄美群島・トカラ列島に津波警報を出すに至った……

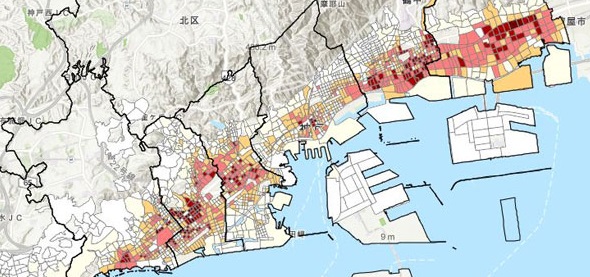

NHKテレビは本年1月14日、阪神・淡路大震災から27年を期して「“見過ごされた”耐震化」と題する特番を放映した。その数日後、福和伸夫・名古屋大学減災連携研究センター教授が「盲点は繁華街のビルの耐震化 3大都市の現状を見る」と題した小論を「Yahoo! ニュース」に投稿した。その内容は推して知るべし――防災関係者を改めて震撼させるものだった……

「Ring of Fire(炎の輪)――南太平洋トンガ諸島付近のフンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ海底火山噴火を報じる海外メディアを見て、日本を含む環太平洋火山帯がこう呼ばれていることを知った」という記事があった。“炎の輪”は下図版にあるように、まさに地球を抱くように広がる。防災白書はその冒頭で「わが国は、その位置、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が発生しやすい国土」で、世界全体に占める日本の災害発生割合は……

東日本大震災では、多くの身元不明遺体が出た。警察白書(2012年度版)によると、発生10日後には身元不明遺体は約4500体にのぼったとされる。東日本大震災から11年、この震災で死亡し、身元がわからないままの遺体がいまも岩手、宮城両県で53体あるという。新たな身元判明はこのところ年間数人にとどまる。発生から10年以上を経過しDNA型鑑定などのための試料入手が困難になってきたことなどが背景にある……

「DX」という用語が一般化したのはつい最近のことだが、デジタル庁が発足し、世は一斉にデジタル化時代に突入した感がある。防災においてもデジタル化の進展は著しいが、ここでは身近なデジタル化の話題として、避難所や公的機関での「Wi-Fi」整備状況について見てみたい……

「評価対象領域」より-756x350.jpg)

(Wikipediaより).jpg)