国の政府広報オンライン(運営:内閣府大臣官房政府広報室)は昨年(2020年)10月、政府の広報・広聴活動をまとめたポータルサイト「チームNEXTステップ」を開設した。主に政府関係機関が主催するシンポジウムやワークショップをオンラインで公開しようというもので、「いわゆるwithコロナ(ウィズコロナ)時代の中で新しい日常をつくり、これからの暮らしを守るために実施する広報事業」と銘打っている……

防災研究

小此木内閣府特命担当大臣は昨年12月18日の記者会見で、近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応するためとして、有識者を中心とする3つのワーキンググループ(以下「WG」)を立ち上げることを発表した。

3つのWGとは、「デジタル防災技術WG」(「未来構想チーム」と「社会実装チーム」の2チーム)と「事前防災・複合災害WG」、「防災教育周知啓発WG」(「防災教育チーム」と「災害ボランティアチーム」)となる……

令和防災研究所(東京都千代田区。青山 佾(やすし)所長。以下、「令和防研」)は、「防災に関する研究」、「防災に関する情報の収集と提供」、「防災に関する啓発」、「防災士制度および防災士活動の強化に資する活動」の4つを事業の柱として2019(令和元)年5月に設立された。令和防研は昨年(2019年)9月23日に第1回設立記念シンポジウム「平成災害史の教訓と令和に向けた課題」を東京・千代田区で開催した……

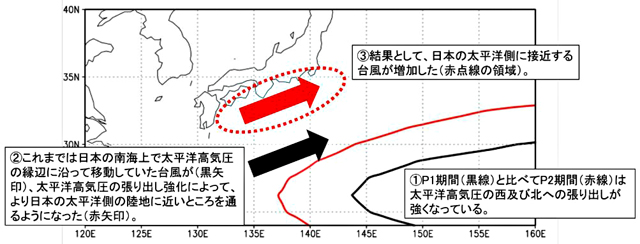

気象庁気象研究所(茨城県つくば市)は、過去の観測データ等を用いて、日本に接近する台風の特徴の変化を詳細に調査した結果、過去40年で、東京など太平洋側の地域に接近する台風が増えていることが明らかになったと発表した。これらの接近する台風は、強度がより強くなっていること、および移動速度が遅くなっていることもわかったとしている……

直近の報道(8月28日付け)に、名古屋大学の研究グループが近く、7月豪雨で倒れた岐阜県瑞浪(みずなみ)市大湫町の樹齢1200~1300年とも伝わる県天然記念物の神明大杉を活用し、過去千年間の気象の分析を始めるというものがあった。2、3年をめどに、大杉の年輪からこの地方の降水量や気温などを計測し、千年分のデータをとって、気候変動の研究に生かすというもの……

直近の報道の見出しに「縦割りの弊害なくし利水ダムも洪水対策に活用へ官房長官」(NHKニュース、8月12日付け)とあった。「国が管理する水系にあるおよそ900のダムは縦割りの弊害をなくし、洪水対策に使えるよう見直した」というもので、ダムが用途に応じて所管する省庁が異なり、治水用のダムは国土交通省、発電用は通商産業省、農業用水用は農林水産省とそれぞれ別の省庁が所管することでの防災上の弊害(2019年台風19号での緊急放流を例に)を是正するというものだ……

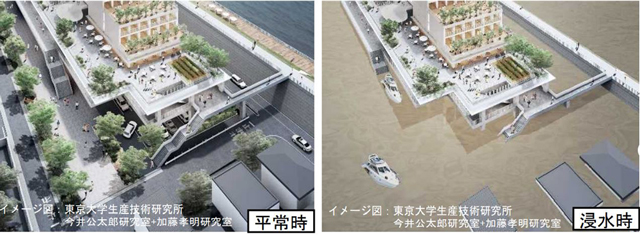

日本建築学会が去る6月29日、「激甚化する水害への建築分野の取り組むべき課題~戸建て住宅を中心として~」と題する提言を発表した。

近年急増する気候災害が都市活動や生活の脅威となってきていることから、同学会として、水害に絞って検討と議論を重ね、従来の建築の耐震性能、防火性能、耐風性能、耐雪性能、断熱性能などに並ぶものとしての「耐水性能」の確立に向けて、取り組むべき喫緊の課題をまとめた……

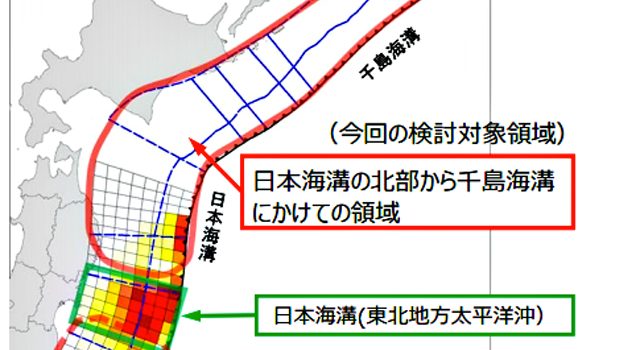

4月21日、千島海溝・日本海溝沿いでマグニチュード9クラスの地震が起きた場合、本県沿岸 北部には東日本大震災の場合よりも大きな津波が襲来するとの内閣府有識者会議の検討結果 が公表された。これに対して、岩手県沿岸3市長が浸水域想定の非公表を求めたことに批判的な 報道がなされている。

いうまでもなく、最大の想定は、その対策、避難や町づくりの基礎となるもので、意義は大きく 公開すべきであることは言を待たない……

内閣府の「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会」((以下「モデル検討会」。座長: 佐竹健治・東京大学地震研究所教授)は去る4月21日、北海道から東日本の東北北部太平洋側 に延びる日本海溝・千島海溝沿いで起こる海溝型地震について、過去最大級の地震が発生した 場合の最大津波高の推計結果を公表した……

「ナッジ(nudge)」をご存知だろうか。Nudgeは直訳すると「ひじで軽く突く」という意味で、行動経済学や行動科学分野で、人びとが自発的に望ましい行動を選択するように促す仕掛けや手法、つまり「用語・表現などを工夫することで人に行動のきっかけを与える方法」を言う……

政府の地震調査研究推進本部(以下、「地震本部」)は去る1月24日、南海トラフ地震によって引き起こされる津波が今後30年以内に沿岸を襲う確率となる「確率論的津波評価」(以下、「津波評価」)を初めて公表した。「津波評価」では、影響を受ける352市区町村ごとに、津波の高さを――①3m以上、②5m以上、③10m以上の3段階で算出……

2014年9月27日に発生した御嶽山噴火は、死者行方不明者63名を出す戦後最大の火山災害となった。しかし、この御嶽山噴火は水蒸気噴火という噴火現象の規模ではそれほど大きくない 噴火ではあったが、災害発生当日は天候もよく登山日和のため、多くの登山者が火口周辺にいるなかで発生した現象のため、多くの犠牲者を出す結果となった。

このため、内閣府では2016年に活火山法を改正し、各活火山において火山防災協議会の設置とその協議会を中心とした火山災害対策を進めることとなった……

」の例.jpg)

(内閣府資料より)-640x350.jpg)

.jpg)

-640x350.jpg)