6月に入り、出水期を迎える。出水期とは川が増水しやすい時期を言い、わが国では融雪の時期から、集中豪雨(梅雨)や台風の多い時期が出水期(6月〜10月)だ。国土交通省、気象庁は出水期に先立ち去る5月18日、住民の適切な避難の判断・行動につながるよう防災気象情報の伝え方の改善を発表した。主な取組みは次の4項目となる……

防災情報

防災行政無線は、防災情報を住民に周知することを目的に設置される同報無線放送で、全国の市町村等が設置・運用し、緊急情報(地震や津波、土砂災害警戒情報、国民保護情報など)のほかに、折々の情報提供を放送している。ただ、豪雨や騒音下では聞き取りにくいという声も多く、放送内容の確認のために別途、ホームページやメール、LINEなど、補完ツールを導入しているところも多く、緊急時の情報伝達には時間差も生じ得る……

気象庁は本年1月から、各種警報や注意報などのさらなる見直し(同テーマでの近年3度目の検討会設置)に着手している。「シンプルでわかりやすい防災気象情報の再構築に向け、防災気象情報の体系整理や個々の情報の抜本的な見直し、受け手側の立場に立った情報への改善などの検討課題を議論する」として、学識者、報道関係者等による「防災気象情報に関する検討会」を設置、今夏(6月)の中間取りまとめを予定している……

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)が、スマホアプリ「ウェザーニュース」の「積雪レーダー」をバージョンアップし、積雪深をグラフで表示する機能を追加した。「積雪レーダー」は、1kmメッシュ/3時間ごとの高解像度な積雪予測がマップ上で確認できるコンテンツ。スマホアプリ「ウェザーニュース」のユーザーから寄せられる天気や積雪の報告を取り入れることで、より高精度な予測を実現している……

本年(2022)1月15日午後1時ごろに発生した、海底火山フンガ・トンガ-フンガ・ハアパイ火山噴火による潮位変化について、気象庁は同日午後7時ごろの発表で、若干の海面変動が予想されるとしつつ、「被害の心配はない」としたが、その後、潮位上昇が観測され、午後11時55分には鹿児島県奄美市で1.2mの最大波を観測、16日午前0時15分には、奄美群島・トカラ列島に津波警報を出すに至った……

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)はスマホアプリ「ウェザーニュース」で、目的地までのルート上の路面状態の変化を3時間ごとに4ランクで表示する「雪道ドライブリスク予報」の提供を開始した。積雪予測データを元に、昇温による雪どけや雨によって路面がシャーベット状態になる影響などを考慮して……

「ホワイティうめだ」と言えば、大阪市梅田の各駅と施設とまちを連絡する機能を有し、1日約40万人を超える来街者が訪れる日本最大級の複合商業地下街。大阪市内6地下街を管理・運営する大阪地下街株式会社が、「ホワイティうめだ」全館の天井部を中心にデジタルサイネージ204面を設置、2022年3月中旬から情報サービスを開始する……

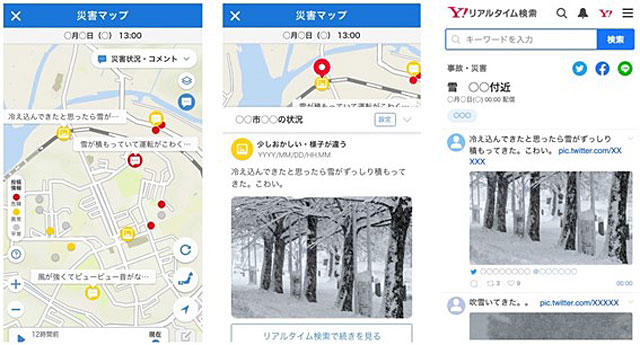

ヤフー株式会社(「Yahoo! JAPAN」)と株式会社スペクティ(Spectee)は、ヤフーが提供する「Yahoo! 防災速報」(iOS版、Android版)に、スペクティが解析したSNSからの災害情報を反映した新機能の提供を開始している。これは、「Yahoo! 防災速報」利用者の周辺で起きた地震や台風、大雪などの災害被害情報をSNSのツイッターで把握し、アプリの地図上に反映するサービスで、ツイッターに掲載された写真や動画もリアルタイムで紹介、視覚的に災害状況を伝えて避難に役立ててもらう……

モバイルバッテリーシェアリング「ChargeSPOT」を展開する株式会社INFORICH(東京都渋谷区)が、三井住友銀行ATMコーナー2拠点に、昨年12月16日から「ChargeSPOT」を設置した。「ChargeSPOT」のATMコーナーへの設置で、災害時における防災インフラとして地域の貢献に取り組む……

中央防災会議防災対策実行会議のもとに設置された「日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震対策検討ワーキンググループ(WG)」は、 防災対応に資する情報発信の必要性等を検討するため、南海トラフと同様の仕組み(南海トラフでは「臨時情報」の名称)を検討する「日本海溝・千島海溝沿いにおける異常な現象の評価基準検討委員会」(以下、「異常現象評価検討委」)をWGのもとに設置した……

「DX」という用語が一般化したのはつい最近のことだが、デジタル庁が発足し、世は一斉にデジタル化時代に突入した感がある。防災においてもデジタル化の進展は著しいが、ここでは身近なデジタル化の話題として、避難所や公的機関での「Wi-Fi」整備状況について見てみたい……

水害や土砂災害で人はなぜ逃げ遅れるのか――災害リスクを知らせる「非常ベルは常に鳴り響いている」、災害が発生するまでの「貴重な時間」はなぜ活かされないのか、と著者の気象とコミュニケーションデザイン代表・渡邉俊幸さんは問いかける。

渡邉俊幸さんは、本紙12月3日付け記事で取り上げた被害予想の可視化で備え・避難を後押ししようという『インパクト予報』(影響予報。後述、同記事へのリンクも)の提唱者で、海外での防災気象情報にも詳しい気象予報士だ……

23826990_m.jpg)