石川県は昨年(2024年)5月、「石川県創造的復興プラン(案)」をとりまとめ、13の取組みで構成する「創造的復興リーディングプロジェクト」で、地域の活力を維持向上させていくには、定住人口や交流人口の拡大に加え、“関係人口”の拡大を図ることが最重点課題と明記、「復興プロセスを活かした関係人口の拡大」において、「二地域居住モデル」を提起した……

資料、データ

内閣府は能登半島地震を受けて実施したすべての都道府県と市区町村を対象とする備蓄状況の調査結果を公表した。全自治体へのこうした調査は初めて。備蓄状況の「見える化」を通じて、自治体の取組み強化や地域格差是正につなげる狙いもある……

全国のホテルや旅館にリゾートバイトという形で人材派遣する株式会社グッドマンサービス(東京都千代田区)では、観光地の新たな魅力を発信しながら災害時の助けとなる情報を提供するため、全国の「観光」と「防災」の二面性を持つ「防災観光地」を紹介するサイト、 「Evacuation Site seeing 防災観光地」を昨年(2024年)12月に公開した……

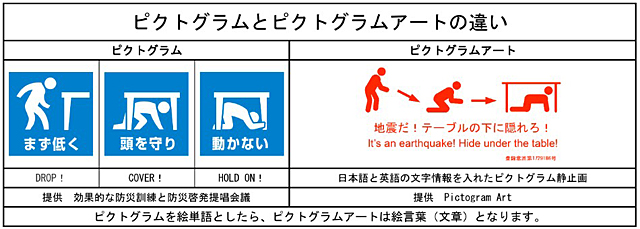

「私は、東日本大震災の時に、聴覚障害のある仲間から『防災無線が聞こえなくて逃げ遅れた』という話を聞き、ピクトグラムを2つ以上並べた静止画や動画にすることで、聴覚障害者に情報が伝えられるのではないかと考えました。それを『ピクトグラムアート』と名づけ……

能登半島地震で主要な被災地となった能登北部地方を所管する石川県医師会が、震災から得た大切な教訓をもとに、地域医療を担う立場から地元メディアとともに映像アーカイブ「医師たちの奮闘 -能登半島地震/能登豪雨–」を制作、公開した……

日本赤十字社が、阪神・淡路大震災の発災から30年を迎えるタイミングで、阪神・淡路大震災に関する認知や、被災地で活動するボランティアに対する意識を探るために、10代〜60代以上の男女、合計1200名を対象に調査を2024年11月に実施した。その結果は……

一般的な被災地の復旧・復興対策とは見なせない“複合的・パラレル的タイムライン”の同時進行が、「多重複合災害」の“不条理”だと言える。関東大震災は複合災害の“ショーケース”とも言われるが、南海トラフ巨大地震、首都直下地震、日本海溝・千島海溝で起こる巨大地震で想定される多重被害は言うに及ばず……

石川県では、能登半島での複合災害の被害状況や復旧・復興の過程で得た教訓・ノウハウなどを後世に継承するとともに国内外に共有し、今後の防災・減災対策や防災教育、防災観光等に活かしていくため、市町や国、全国の自治体、民間支援団体などから関連資料を収集し、アーカイブ化を……

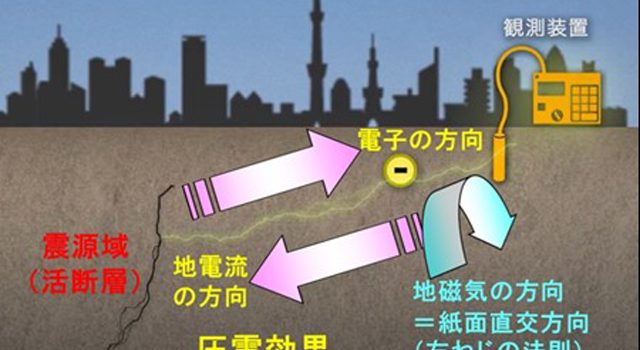

地磁気・地電流異常、低周波音、前震活動の3種の前兆を分析する「3種前兆地震予知法」を唱えるブレイン社(静岡市、代表:内山義英氏)が昨年(2024年)12月25日に配信したプレスリリースで、「2024年1月1日16時10分頃に発生した能登半島地震Mw7.5(最大震度7)を、地震発生の8時間前に予報成功……

2024年の「海外」で起こった自然災害には、温暖化傾向を反映した気象災害に加え、イスラム教聖地メッカで行われたハッジ(大巡礼)中、熱中症死者が1300人を上回るとされるなど、人災ともみられる被害が目立った……

2024年の国内で起こった自然災害は、年頭・1月1日元日に発生した「令和6年能登半島地震」(気象庁命名)が特筆される。わが国の災害史に新たに刻まれる規模の大災害であり、多重複合災害化したことが、今後の災害対策上の重要課題として浮上……

株式会社一条工務店(東京都江東区)は、本年9月から販売を開始している戸建て枠組壁工法向け免震構造の「一条アドバンス免震システム」を体験できる免震体験装置を、全国8カ所の「住まいの体験館」に新規導入する……