地震による液状化などの宅地被害は、同じエリア・場所で繰り返し発生する傾向がある。2024年能登半島地震で液状化した宅地の一部は、1964年新潟地震で液状化した範囲と重なっている。地盤にその要因があるのだ。いったん災害が起こって都道府県が実施する「被災宅地危険度判定制度」は地盤災害後の判定で……

資料、データ

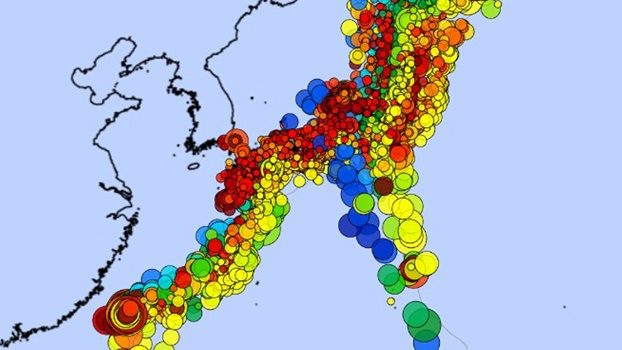

2024年4月17日23時14分頃に発生した「豊後水道の地震」は、マグニチュード(M)6.6とされている。南海トラフ地震の想定震源域内で発生した地震ではあったが、南海トラフ地震との関係を調査するマグニチュードの基準(M6.8)未満の地震で、気象庁は、「地震活動等については注意深く監視している」とした。幸い津波は発生せず、揺れによる人的被害、建物被害も少なかった。しかし、住民、防災関係者はだれしも南海トラフ巨大地震の発生を想起し、緊張しただろう。そして政府も、地震直後に危機管理センターに官邸対策室を設置するなど緊急対応に走った……

国交省、平時から復興まちづӔ…

環境省は、地方公共団体向けに『できることから始める「気候変動×防災」実践マニュアル』を去る3月21日公表した。気候変動によって変化する気象災害等のリスクを周知し、気候変動を考慮した防災施策を推進する目的で作成されている……

本紙は3月14日付け記事で「いま そこにある『巨大災害の危機』」と題して、土木学会「国土強靱化定量的脆弱性評価委員会(小委員長:藤井聡・京都大学大学院教授)」が公表した「2023年度国土強靭化定量的脆弱性評価・報告書(中間とりまとめ)」を(一部“集計中”として)報じた。その続報……

令和6年能登半島地震で石川県輪島市の「輪島朝市」周辺で大規模な火災が発生したことを受け、総務省消防庁と国土交通省は去る3月18日、有識者による「輪島市大規模火災を踏まえた消防防災対策のあり方に関する検討会」の初会合を開いた。火災の原因に関する調査結果や消防活動の検証内容を踏まえ、今後取り組むべき火災予防、消防活動、消防体制等の充実強化のあり方について検討を行い、今夏のとりまとめをめざす……

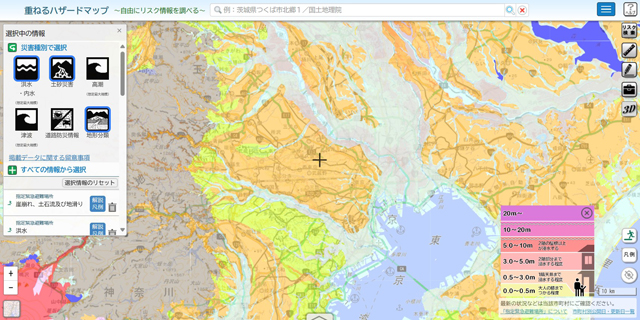

災害の激甚化・頻発化により、土地を適正に利用・管理し、安全で持続可能な社会形成を図る重要性が増している。国土交通省では、2013年10月から「土地の境界や所有者を明らかにする調査(地籍調査)」および「土地の災害履歴等を把握する調査(土地分類調査)」の加速化に向けた検討を行ってきた……

土木学会の土木計画学研究委員会は2022年度から「国土強靱化定量的脆弱性評価委員会」を設置し、首都直下地震や三大港湾の巨大高潮、全国の河川における巨大洪水が生じた場合にどれだけの経済被害を受けるのかを推計(「脆弱性評価」)、同時に、防災インフラ投資がどれほどの減災効果を持つのかを、最新データと技術を用いて「定量的」に評価・推計する研究を進めている……

令和6年能登半島地震での住家(住宅)被害は、全壊7737棟、半壊1万2681棟(総務省消防庁 2月28日14:00現在)となっている。被害に遭った住宅の多くが古い木造住宅や旧耐震基準の建物で、地震の揺れの周期が木造住宅に大きな影響を与える1秒から2秒であったことから被害が拡大したようだ。そこで本項では住宅の耐震性能について“おさらい”する……

.jpg)

-640x350.jpg)

-638x350.jpg)

.jpg)