報道によると、経済産業省は、能登半島地震で被災した自治体と連携し、電力使用状況のデータを被災者の居住証明として活用する実証実験を行うという。「罹災証明書の発行に必要な書類の代わりとして扱うほか、在宅避難する高齢者の見守りといった被災者支援に役立てる方向で検討、今月、参加する事業者の募集を開始し、石川県内などで導入したい考え……

事前防災

今年の梅雨入りは全般的には遅れているようだ。6月14日頃までは梅雨前線は北上せず、本州付近は晴れて、厳しい暑さが続き、東北から九州にかけて広く真夏日(最高気温30℃以上)になりそうだという。猛暑日(最高気温35℃以上)が予想されている地域もあり、暑さに慣れていない時期だけに熱中症に警戒が必要だ。いっぽう、梅雨前線が停滞する沖縄は梅雨末期の大雨となっていて15日頃まで断続的に雨が降り、土砂災害や河川の増水、氾濫、低い土地の浸水に注意・警戒が必要……

内閣府・国土交通省では、地域で発生した災害の状況をわかりやすく伝える施設や災害の教訓を伝承する活動(語り部、祭り、防災教育など)を「NIPPON 防災資産」(以下、「防災資産」)として認定する制度を新たに創設した……

直近の報道に政府(首相官邸:小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会)が、災害時のドローン活用を拡大する方向で最終調整に入ったというものがあった。「医薬品や食料品など支援物資の輸送であれば、飛行禁止空域でも許可を得ずに飛行できる仕組みの規制緩和を検討しており……

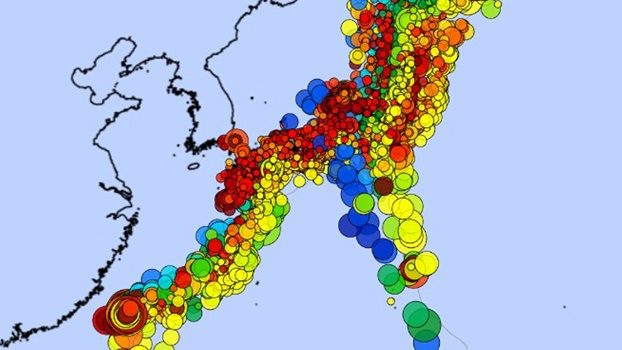

自衛隊は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震発災時における災害対処能力の向上を図るとともに防災関係機関、米軍及び豪軍との連携を維持・強化し、国民の安全と安心の確保に資するためとして、5月20日~24日の5日間、「令和6年度自衛隊統合防災演習」を防衛省市ヶ谷地区その他演習参加部隊等の所在地などで実施した……

公益財団法人東京都中小企業振興公社(東京都千代田区)は、安全・安心な東京を実現するとともに東京の産業の活性化を図るため「2024年度 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」を開始し、申請前エントリーを7月3日まで受け付けている……

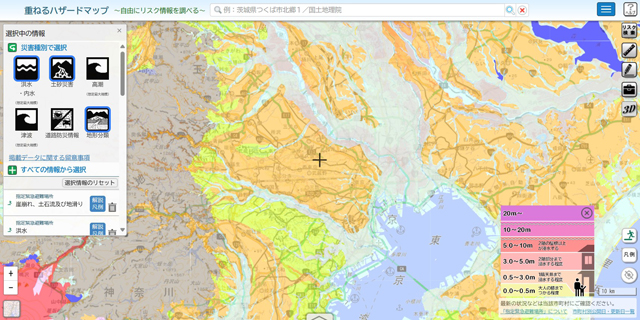

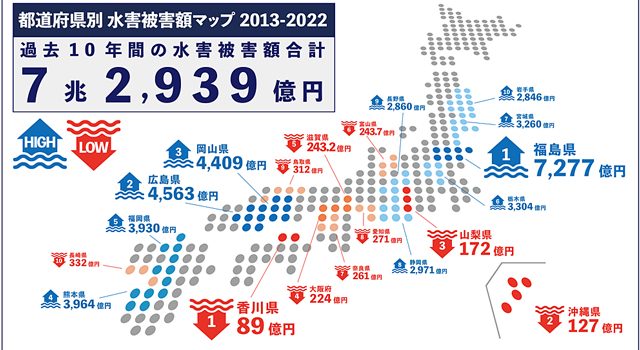

不慮の火災事故はもちろん、近年多発するゲリラ豪雨・洪水、台風、そして地震などの自然災害で家屋や家財が被害を受けると、修理代(資材、人件費)や買い替え費用、仮住まいの費用など、場合によっては多大な費用がかかることもある。ハザードマップや地盤・地層の来歴、土地の災害履歴などを知り、わが家にどのような災害リスクがあるのかを知り、必要な補償をしっかり見極めておくこと……

わが国の近未来予測について、「少子高齢化」「地方都市・中山間地の過疎化」「限界集落」「都市部の空き家増加による“スポンジ化”」「人手不足」などなど、人口動態に関連して新たに浮上する課題・新語は年を追うごとに重みを増している。そうした社会状況の変化のなかで、当然、政府の危機感は深刻度を増しているようだ……

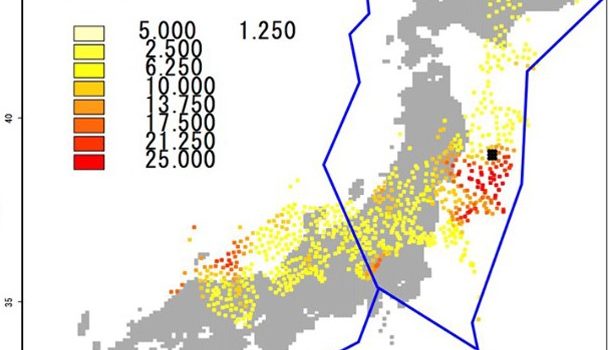

京都大学の梅野健・情報学研究科教授らの研究グループが、大地震発生直前に観察される電磁気学的異常を地殻破壊時の粘土質内の水が超臨界状態であることによって説明する物理メカニズムを発見、公表した。大地震直前予測につながる可能性がある。同研究グループは、プレート境界面にすべりやすいスメクタイトなどの粘土質が存在し……

2019年台風19号での長野県被災地支援からアイデアが生まれたという体験型アミューズメントパーク『nuovo(ノーボ)』は、平時を楽しみ有事に備える日本初の施設だ。『nuovo』とは「農業」+「防災」=「農防」の造語で、『nuovo』はイタリア語では「新しい」を意味し、この語に「21世紀型の新アミューズメント」の思いも込められている……

地震による液状化などの宅地被害は、同じエリア・場所で繰り返し発生する傾向がある。2024年能登半島地震で液状化した宅地の一部は、1964年新潟地震で液状化した範囲と重なっている。地盤にその要因があるのだ。いったん災害が起こって都道府県が実施する「被災宅地危険度判定制度」は地盤災害後の判定で……

2024年4月17日23時14分頃に発生した「豊後水道の地震」は、マグニチュード(M)6.6とされている。南海トラフ地震の想定震源域内で発生した地震ではあったが、南海トラフ地震との関係を調査するマグニチュードの基準(M6.8)未満の地震で、気象庁は、「地震活動等については注意深く監視している」とした。幸い津波は発生せず、揺れによる人的被害、建物被害も少なかった。しかし、住民、防災関係者はだれしも南海トラフ巨大地震の発生を想起し、緊張しただろう。そして政府も、地震直後に危機管理センターに官邸対策室を設置するなど緊急対応に走った……

」より-640x350.jpg)

-640x350.jpg)