「JR西日本あんしん社会財団」は、2005年4月25日にJR西日本・福知山線鉄道事故(死者106人、負傷者500人以上)を惹き起こした反省から発足した「安全で安心できる社会づくり」に取り組む公益財団法人。心身のケア、防災、救命、事故防止、事故・災害等の風化防止など、身近な「いのち」を支える活動や研究に対して助成活動を続けている……

事前防災

大阪・関西万博の運営参加サプライヤーである防災ユニバーサルデザインハンドブック制作委員会(大阪市)は、本年9月1日「防災の日」に、先日応募を締め切った「BOSAI ロゴマークデザインコンペティション」(応募作品総数:672点)の最終選考・授賞式を含め、防災を楽しく学べる「ふれるぼうさいフェス」を開催……

2018年7月の西日本豪雨(平成30年7月豪雨)による河川氾濫で甚大な被害に見舞われた岡山県倉敷市真備地区に計画された復興を象徴する復興防災公園「まびふれあい公園」が、災害から6年を迎えようという去る7月3日、開園した。西日本豪雨で真備地区では……

内閣府が「大規模地震の発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」を本年7月26日に改定・公表した。「公助」に限界があることから、多くの人びとが一斉に帰宅を試みることで混乱が生じることを防ぐための対策として、国、地方公共団体、民間企業などによる個別の取組みだけでなく、各機関が連携・協働した取組みが重要とし、さらに国民一人ひとりの取組みにつなげていくことに重点が置かれている……

本年(2024年)8月8日16時43分頃の日向灘の地震はマグニチュード(M)7.1(気象庁速報値)で、最大震度6弱を宮崎県日南市で観測、津波注意報が16時52分に愛媛県宇和海沿岸、高知県、大分県豊後水道沿岸、宮崎県、鹿児島県東部、種子島・屋久島地方に発表されたが(宮崎港で50cmの津波を観測)、同日22時までにすべて解除された。そして同日、19時15分に「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」が発表された……

静岡県伊豆市西側の土肥(とい)海岸(松原公園)に、日本で初めてとなる津波避難複合施設「Terrasse Orange toi」(テラッセ・オレンジ・トイ)が完成し、去る7月12日に開業した。平時は土肥の基幹産業である観光業に寄与し、有事の際には津波から命を守る避難施設だ。施設は地上高18.8mの4階建てで、災害時の一時避難スペースとして、約1200人の避難者数を想定し、3階、4階で備蓄非常食(パン)、保存水などを備蓄している……

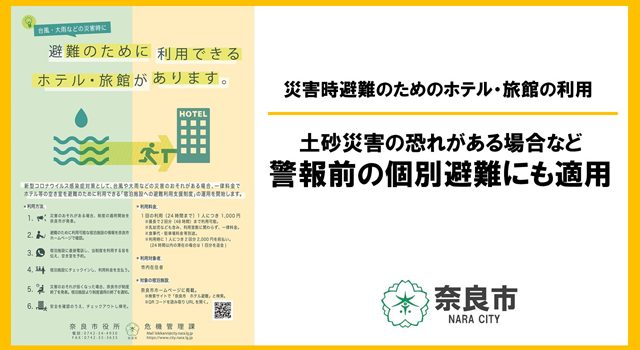

土砂災害のおそれなど、警報࠺…

「こどもの居場所づくりに関する指針」が2023年12月22日、閣議決定された。こども家庭庁(2023年4月1日、内閣府の外局として発足)のリーダーシップのもとで、こども・若者の声を聴き、こども・若者の視点に立った居場所づくりを推進していこうというもので、それまでは内閣府や厚生労働省が担っていた事務をこども家庭庁に一元化した……

一般財団法人免震研究推進機構(Jsil:Japan Seismic Isolation Laboratory)は、国の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)により兵庫県三木市に完成させた世界トップクラスの精度を誇る実大免震試験機(E-Isolation)を用いて実大・動的試験を行い、免震装置の性能を評価する「免震動的性能認証制度」を7月1日から開始する……

震災伝承活動の支援を行う公益社団法人3.11メモリアルネットワークは、東日本大震災の伝承活動の現状と課題の共有、防災・減災活動の活性化を目的として毎年調査を行っており、「2023年震災伝承伝承調査 第2弾」の結果を先ごろ公開した。3.11メモリアルネットワークは、宮城県石巻市から始まり、被災3県をつなぐ広域の連携を視野に、草の根から始まった民間伝承の担い手自身の手で、震災伝承を支える体制づくりをめざして活動している……

自然災害による被害を最小限に抑え、安全と安心を確保するための取組みの一つとして、だれでも応募できる「防災」をテーマにしたシンボルマークのデザインコンペティションの公募を「防災ユニバーサルデザイン(BUD)」(大阪市、代表構成員:田中尚寛)が始めている。応募期間は5月15日から7月14日まで……

能登半島地震の初動対応を検証してきた関係省庁のチームは去る6月10日、総理大臣官邸で開催された第7回「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」会議で検証結果を報告した。能登半島の被災地では道路の寸断が多発し、被害の全容把握や救援物資の輸送が難航したことから、「半島防災」対策の強化が大きな課題……

-640x350.jpg)

.jpg)

概念図(免震研究推進機構HPより).jpg)

ロゴマークデザインコンペティション」-640x350.jpg)