大雨災害報道でよく目にするのが、車の水没だ。被害を視覚的に理解できる映像なのだが、大雨予報が出ているときに、なぜハザードマップをチェックして、車を水没から予防的に避難させないのか、常々疑問に思っていた。

そこで本紙は、本年7月1日付け「車中泊避難」記事で「豊田市の一時車両退避場所」を紹介した……

事前防災

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)は、大雨による被害を最小限にするため、お天気アプリ「ウェザーニュース」で、現在地の雨の予想や雨による影響予測をピンポイントで確認できる「大雨ピンポイント情報」の配信を開始した……

「静岡県立大学KOKULABOフューチャーセンター」(主催=静岡県立大学経営情報学部 国保祥子研究室)が去る7月22日、学生や防災に関心のある人などの参加を募ってオンライ(zoom)ミーティングを開催、11人が参加した。「フューチャーセンター(Future Center)」とは、企業、政府、自治体など様々な立場の参加者が、課題解決やイノベーションの創造といった目的を未来思考で対話を行うための場のこと(発祥は欧州とされている)……

ヨーロッパ西部を中心に、7月上旬から顕著な高温が続いた。スペイン南部のコルドバで、7月12日、13日に最高気温43.6℃、フランス南部のトゥールーズでは、7月17日に最高気温39.4℃を観測したという。また、イギリス東部のコニングスビーでは、7月19日に暫定値で最高気温40.3℃を記録(イギリス気象局)、2019年7月25日にイギリス南東部ケンブリッジで観測されたイギリスにおける最高気温の記録(38.7℃)を更新した……

「来年のことをいえば鬼が笑う」とはよくいったものである。まして新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック(世界的大流行)の収束の兆しがみえつつあるものの、なお予断を許せないなか、来年秋、小生を同行講師とするスイスツアーに参加され、限界集落化している日本の山村の活性化を考える国際比較はいかがなものかと考えている……

千葉県では、県民や企業、市町村などと連携し、県全体の防災力が向上するよう多様な取組みを進めているところだが、その一環として、県民や企業が所有する「外部給電機能を有する車両(EV車等)」や「小型発電機」を事前に登録してもらい、災害時に避難所などで活用するボランティア制度を創設、災害時の「共助」に関心のある県民・企業などの登録を期待している……

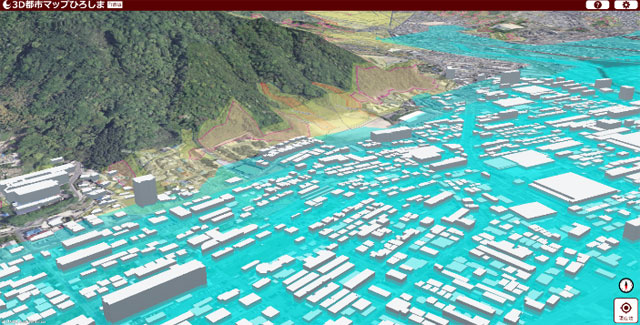

広島県では、公共土木施設等に関するあらゆる情報を一元化・オープンデータ化し、外部システムとのデータ連携を可能とするインフラマネジメント基盤「DoboX(ドボックス)」を6月28日から運用開始している。DoboXでは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスク情報や、公共土木施設等の情報を、3Dマップや地図上で確認することができる。また、これまで行政内部で利用していた情報をオープンデータ化することで、県民や民間企業、研究機関など、誰でも利用することが可能となる……

近年、いわゆる“インフラ”老朽化が大きな社会課題となっている。象徴的には、2012年の笹子トンネル天井板崩落事故や、2021年和歌山県紀の川に架かる水道橋崩落事故などの大きな事故があった。また、21年10月7日に首都圏で震度5強の揺れを観測した地震では、千葉県市原市の養老川にかかる水管橋の送水管から一時激しく水が噴き出した。管の継ぎ目部分で止水ゴムを固定するボルト6本が経年劣化で腐食しており、うち1本が地震で破断したためだった……

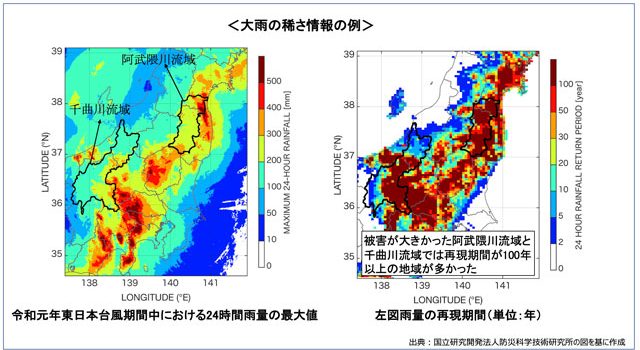

『大雨の稀(まれ)さ情報』という名称の防災気象情報が登場した。『大雨の稀さ情報』は、近年の線状降水帯等による豪雨災害の激甚化を受け、出水期となる6月23日から試験配信が開始されている。これは、I-レジリエンス株式会社による防災情報配信サービスの第1弾で、I-レジリエンスは、国立研究開発法人防災科学技術研究所が……

愛知県豊田市は、指定緊急避難場所が浸水により使用できない場合など、災害の状況等に応じて最大で10施設の開設を想定するとして、「大規模な災害が想定され市から発表があった場合に限り一時的に駐車できる施設」を公表、「一時車両退避場所」は、「最大で7日間で閉鎖」するなどとしている……

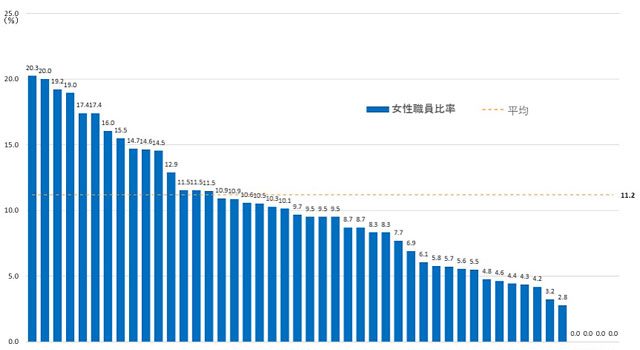

内閣府男女共同参画局は6月14日、「2022年版男女共同参画白書」を公表した。男女共同参画社会基本法に基づき作成している年次報告書で、特集は「人生100年時代における結婚と家族~家族の姿の変化と課題にどう向き合うか~」としている。

白書は特集冒頭、「わが国における男女共同参画が進んでいない」と指摘。この問題の背景には、家族の姿が変化しているにもかかわらず、男女間の賃金格差や働き方等の慣行、人びとの意識、さまざまな政策や制度等が、依然として戦後の高度成長期、昭和時代のままとなっていること……

NHKニュースは去る6月3日、出水期を迎え、気象庁による線状降水帯予報が始まることにあわせ、「浸水リスク地域で増える住宅~一体何が…」という特集記事を打った。この特集は、毎年水害による犠牲者が出ている日本で、浸水リスクがある地域で人口が増えているというもので、背景に、農地が宅地に変わるなかで自治体による「規制緩和」があるというものだ。つまり、かつては水田が広がっていた地域に、いまは全国各地で多くの住宅が建ち並んでいるが、そうした地域の多くは「市街化調整区域」と呼ばれる場所だ……

-640x350.jpg)

2332097_m.jpg)

-640x350.jpg)

-800x350.jpg)