こども家庭庁は全国の自治体に対し、「災害時のこどもの居場所づくりの手引き」の活用を呼びかけた。平時及び災害時に、こどもの居場所づくりに取り組むための具体的な方法等についてまとめたもので、これを平時から民間団体と連携して進めるよう通知した……

事前防災

防災庁の設置に向けた政府の有識者会議「防災庁設置準備アドバイザー会議」が6月4日、備える機能や体制について提言をとりまとめた。防災庁を防災政策を推進する司令塔と位置づけ、役所間の縦割りを排するために平時から各府省庁への勧告権を与えるよう求めた……

令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、防災対策の強化や支援体制の充実につなげる改正災害対策基本法、改正災害救助法が成立した。災害対応の司令塔を担う「防災監」の新設や、「自治体の物資備蓄状況の公表義務」、「被災者支援を行う団体の登録制度」など……

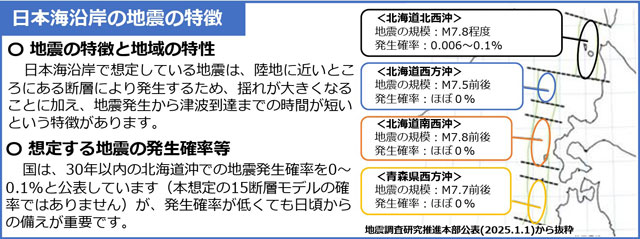

北海道防災会議が去る6月3日、「日本海沿岸の地震・津波被害想定」を公表した。日本海沿岸で最大クラスの地震・津波が発生した際に想定される具体的な被害を算定、その規模等を明らかにすることで道民に災害に備えることの重要性を周知し、それぞれの地域における防災対策の立案と、今後策定する減災対策の基礎資料とすることが目的だ。道による日本海沿岸で発生する地震や津波による被害想定は初めて。被害想定が予想外に大きく、報道に“動揺”もみられた……

国土交通省は土砂と泥水が一体となって氾濫する「土砂・洪水氾濫」に対応したハザードマップを全国で整備する方針を固めたという。「昨年の能登半島豪雨でも発生するなど、気候変動の影響で近年頻発化しており、発生リスクの高い流域は全国で数千に上る可能性がある。自治体と連携してハザードマップの整備を進める」……

国土交通省「首都圏白書」の2025年版がとりまとめられ公表された。本年の「首都圏白書」は、「地域生活圏の形成」、「二地域居住等の促進」、「関係人口の拡大」といったトピックごとに、6節構成で首都圏の取組み事例を紹介している。本項では、このうち「第2節:確固たる安全、安心の実現に向けた基礎的防災力の強化」に絞って取り上げる……

しなの鉄道を核とする長野県災害地域連携コンソーシアムが来たる6月7日、「しなの鉄道 Connect 〜つながる防災フェス」を開催する。同防災フェスは、有事の際を想定し、人や物資など、避難所をまるごと鉄道で輸送し、駅前に避難所を開設する実証実験だという。鉄道の持つ「輸送力」と沿線の「駅および駅前空間の活用」に着目して企画され……

滋賀県大津市の協同印刷が、災害発生時に迅速な救助活動を支援するための新製品『SOS安否確認トリアージキット』を新開発した。同キットは、日本で初めて(同社調べ)、家屋の外部から在住者の避難状況を明示できる仕組みにより、救助の優先度(トリアージ)を判別できる機能を備え……

神奈川県の三浦半島にある横須賀、鎌倉、逗子、三浦各市と葉山町は、今後想定される大規模自然災害に備えて先端テクノロジーも有効活用した、強靭かつ持続可能な地域防災の仕組みづくりが求められることから、東日本電信電話株式会社(NTT東日本)と広域防災連携協定を……

2027年に開催予定の次回「アジア太平洋防災閣僚級会議」(Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction:APMCDRR)について、内閣府(防災担当)は日本の宮城県仙台市で開催することで合意したと発表。政府は2026年度防災庁設置をめざしており、設置後の初の防災関連大型国際イベントとなる……

石川県が地震の被害想定を27年ぶりに見直し(前回の被害想定は1998年3月)、去る5月7日に公表した。最近、南海トラフ巨大地震の被害想定見直しが行われたばかりだが、被害想定は自治体が地域防災計画を策定する前提になるものであり、自治体の事前防災に欠かせない備えの要件となる……

智頭町は、「疎開のまち」と自らうたうように、東日本大震災が起こった2011年3月の翌月・4月から、全国初の試みとして「智頭町疎開保険」制度を導入している。これは、自然災害が起きた際に智頭町が疎開保険加入者に「7日分の食事」と「快適な避難場所」を提供するものだ……

.jpg)

.jpg)