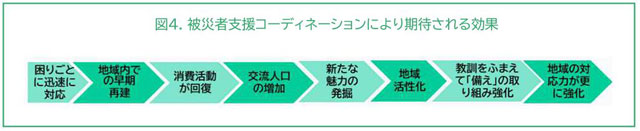

特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワーク(以下略称:JVOAD、読み方:ジェイボアード。英語:Japan Voluntary Organizations Active in Disaster)は、「災害支援の文化を創造する」をスローガンに掲げ、災害時に支援の「もれ・むら」をなくすため、中間支援的な立場で現地の行政機関やNPO等をつなげる連携・コーディネーションを目的とした組織だ……

マニュアル、手引き

【特別企画】「フェーズフリー化する「福祉防災」~個別支援計画(災害時ケアプラン)はいま」に関連して、「福祉専門職と共に進める『誰一人取り残さない防災』」の全国展開のための基盤技術の開発」研究代表・立木茂雄同志社大学社会学部教授に、「福祉と防災の連携」についてインタビューを試みた。題して「福祉防災へスクラムを組む ――個別支援計画(災害時ケアプラン)、全国展開へ」……

琉球大学地域創生総合研究棟にある地区防災研究所(沖縄県西原町、代表:山本大樹氏)が先ごろ、「ペット BLSトレーニングセンター」を設立、合わせて、9月9日「救急の日」を「ペットも救急の日」とすることを正式登録し、本年(2022年)1月1日付で日本記念日協会に正式に登録された……

国の地震本部によれば、南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%であり、いつ起こっても不思議はない。南海トラフ地震の過去事例では、その発生過程に多様性があり、宝永地震(1707年)では駿河湾から四国沖の広い領域で同時に地震が発生、マグニチュード(M)8クラスの大規模地震が隣接する領域で時間差をおいて発生した。さらに……

水害や土砂災害で人はなぜ逃げ遅れるのか――災害リスクを知らせる「非常ベルは常に鳴り響いている」、災害が発生するまでの「貴重な時間」はなぜ活かされないのか、と著者の気象とコミュニケーションデザイン代表・渡邉俊幸さんは問いかける。

渡邉俊幸さんは、本紙12月3日付け記事で取り上げた被害予想の可視化で備え・避難を後押ししようという『インパクト予報』(影響予報。後述、同記事へのリンクも)の提唱者で、海外での防災気象情報にも詳しい気象予報士だ……

認定NPO法人ピースウィンズ・ジャパン(代表理事:大西健丞、広島県神石高原町)が運営する空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”が、災害医療の基礎や災害時の備えなどを解説するオンライン講座を開始している。同講座は、「体にフィットする魔法のビーズソファYogibo(ヨギボー)」の日本総代理店・株式会社ウェブシャークが提供する「TANZAQ」プロジェクトがスポンサー……

2019年5月に、京都大学などの研究グループから、AEDの使用率に男女差が生じているという分析報告がなされた。全国の学校構内で心停止となった子ども232人について、救急隊が到着する前にAEDのパッドが装着されたかどうかの調査で、小学生と中学生では男女に差はなかったが、高校生になると大きな男女差が出た。

その背景には、女性の服を脱がせることへの抵抗感があるという……

「タイムライン(防災行動計画)」とは、台風や大雨の水害などで想定される災害に対し、事前に防災関係機関が連携して状況を予め想定・共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「なにをするか」を明確化し、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画だ。2012年に米国ニューヨーク市を襲ったハリケーン・サンディの際、被災した自治体が住民避難対策で「タイムライン」を適用して被害を最小限にとどめたことから注目され、日本でも2016年に国土交通省が指針をまとめ、普及が進んでいる……

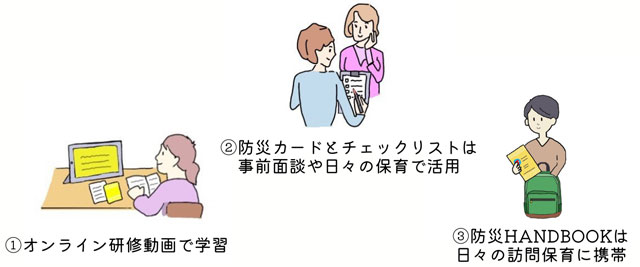

訪問保育の勉強会・交流会、ベビーシッターなど訪問保育に関わるコミュニティ運営、情報発信、調査研究を事業とする特定非営利活動法人日本ホームチャイルドケア協会(東京都渋谷区)は、近年毎年、全国各地で豪雨や台風、地震などの甚大な自然災害が起きていることから、いざというときに訪問保育者が災害対応について判断・行動できる「訪問保育者向け防災マニュアル」をこのほど発売開始した……

住宅生産団体連合会(以下、「住団連」)が先ごろ(2021年7月)、「住宅における浸水対策の設計の手引き」を公開した。設計者が浸水被害リスクのある地域で住宅を設計するうえで参考としてもらう「手引き」で、主な対象は、地上1~3階建ての新築戸建て住宅だ。

設計者が建築主に対して浸水リスクなどを説明し、要望を踏まえた設計目標を設定したり、対策を講じるための情報やノウハウをまとめており、建築主にはもちろん、住宅浸水被害を支援する災害ボランティアにも、ポイントを知るうえで参考になる……

経済産業省は、9月1日「防災の日」を機に、台風などに伴う停電の際に役立つ携帯発電機やカセットこんろ、モバイルバッテリーなどの防災用品は、「使い方を誤れば重大な事故につながる」として、改めて正しい使用方法の確認を促している……

株式会社プラネックス(東京都墨田区)が7月1日「国民安全の日」を期して、『「在宅避難生活のススメ」家族を守る・・・さとう家の場合』の販売を開始した。

プラネックスは創業から30年以上にわたり、住宅建築現場の労働災害防止をメインに安全教育教材の制作・販売に携わってきた。同社社長・川内一毅さんは、住宅企業が耐震性の高い安全な家を建てても、居住者の「住まい方」ひとつで大規模災害時に家具の転倒や火災などで生死を分けてしまう現状に、今後は居住者の安全もサポートしたいと考えた……

-455x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)