第29回「震災対策技術展 パシフィコ横浜」より

「命を守るキーワード」

本紙特約リポーター:関町佳寛(防災士)

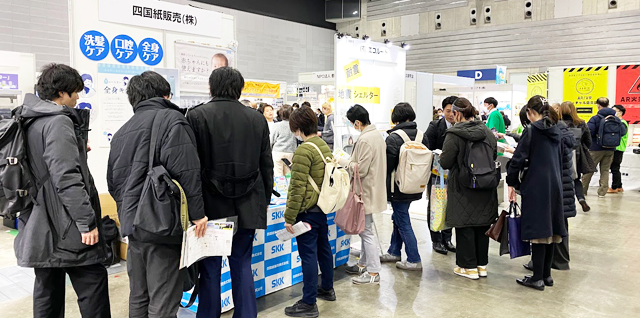

第29回「震災対策技術展 横浜」が2月6〜7日にパシフィコ横浜で開催された。

昨年(2024年)元日の令和6年能登半島地震、同年8月8日の日向灘でのマグニチュード(M)7.1で発表された「南海トラフ臨時情報(巨大地震注意」と、本年に入って1月13日の2度目の「南海トラフ臨時情報(調査中/調査終了)」も影響してか、同展のセミナー会場は満席が多く見られ、講演・聴講の雰囲気は熱を帯びていた。聴講ができたセミナーから“拾い聞き”で、記者が受け止めた「命を守るキーワード」をいくつか紹介したい。

○平田 直(ひらた なおし)氏/東京大学名誉教授

「阪神・淡路大震災から30年を迎えて改めて震災に備える」

・災害から命を守るには防災の基本知識「防災リテラシー」を身につける。

・日本中どこにも揺れない地域はないことを知る。自分の事そして地域の特性を知る。マグニチュード0.3大きければエネルギーは約3倍である。南海トラフ臨時情報は予知ができないから情報は出す。調査中、注意、警戒の意味と備えと避難対応を理解する。

・津波から命を守る行動は「すぐに逃げる」しかない。一人ひとりが自分で決める。日頃の備えを確認することが大切。自宅にいれば(在宅避難)、災害関連死は減らせる。

○高荷 智也(たかに ともや)氏/備え・防災アドバイザー

「想定外を想定内に」

・自然災害は最悪の状態で何度でも起きる。直接死より関連死が多い。直接死は建物倒壊による圧死がほとんど。新耐震基準制定から40年以上経ち、震度6程度の地震を受けた家屋は安全ではない。能登地震では2000年以後の家屋でも被害があった。

・南海トラフ臨時情報は予知ではない、普段より相対的に発生確率が高くなっているお知らせである。ハザードマップは重要だが過信しない。山崩れ、がけ崩れ、洪水など必ず起きる。安全な場所のようでも未調査の部分があることを知る。

・「地形的に学ぶ防災グッズ・防災セットの基礎知識」――大地震の揺れで即死しない準備、つぶれない家と家具の固定が命を守る。緊急地震速報が鳴ったり、地震を感じた瞬間に行動が起こせるように。防災持ち出し袋は枕元用、外出用、避難用、避難生活用を。

○今泉マユ子(いまいずみ まゆこ)氏/(株)オフィスRM代表取締役

「在宅避難の備え〜食と防災〜防災クッキング」

・命を守るための備えは自宅の耐震化と備蓄。自宅の安全が確認できれば在宅避難が良い。電気ガス水道が止まった家はテントと同じ。寝室にスリッパ靴を準備。キッチンを安全にする冷蔵庫の固定。ガラス飛散防止フィルム設置。携帯ラジオはチューニングしてから電池を抜き保存。備蓄品は実際に使ってみる(特にカセットコンロ・ボンベ・電池)。

・健康維持に必要な災害食・防災食の分散、ローリングストック。普段食べて旨いもの、まずいものは災害時も同じ。まずい非常食にはマヨネーズ・ケチャップをつける。

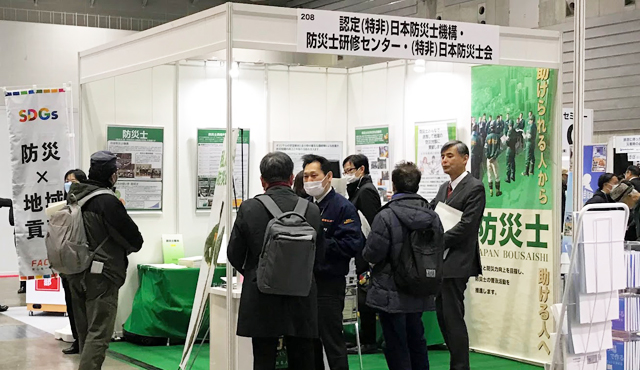

○玉田太郎(たまだ たろう)氏/防災士研修センター 代表取締役

「最新の避難所事例と在宅避難の重要性」

・在宅避難訓練「ホームサバイバル」紹介。富士山噴火による2週間の降灰の備えなど。

・「災害時の行政の考え方」の紹介――行政が一人ひとりの状況に応じた避難情報を出すことは不可能。行政が一人ひとりを助けに行くことはできない。皆さんの命を行政にゆだねないで。避難するかしないか、最後はあなたの判断(内閣府 中央防災会議より)

・台湾地震での避難所環境視察報告、スフィア基準紹介(日本の劣悪避難所・トイレ事情)

〈2025. 02. 15. by Bosai Plus〉