「世界平均気温」が過去最高、さらに上昇の懸念も

―6月は観測史上最も暑かった、7月も暑い!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今季も多発する水害、そして“災害級”高温による熱中症

2023年、スーパーエルニーニョになる可能性が高い?

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本年(2023年)も6月から7月中旬にかけて、九州・中国地方や北陸地方、そして直近の7月14日現在では東北地方でも梅雨前線による線状降水帯の連続発生による、また梅雨末期の大雨による河川氾濫、土砂災害が発生している。本紙「ClipBoard」の「周年災害」を見ても、これまでこの時季は毎年のように大きな水害が発生している。

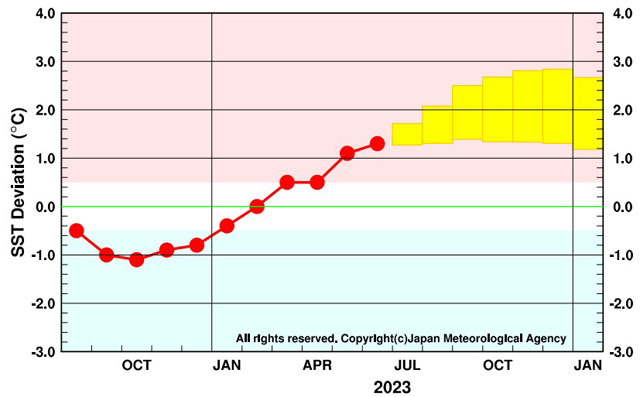

いっぽう気象庁は去る7月10日、エルニーニョ監視速報(No.370/2023年6月の実況と2023年7月〜2024年1月の見通し)を発表、「春からエルニーニョ現象が続いているとみられ、今後、秋にかけてエルニーニョ現象が続く可能性が高い(90%)」とした。報道ではさらに規模の大きな「スーパーエルニーニョ」になる恐れもあるとされている。

世界的に異常気象をもたらすとされる「エルニーニョ現象」とはなにか。近年では2014年夏~16年春、18年秋~19年春に発生し、日本では一般的には、冷夏や暖冬の影響が出ているという。2023年夏は、日本は異常気象に見舞われる可能性が高いという。冒頭に触れた多発水害、そして高い気温による熱中症もまさに“災害級”なのだ。

▶エルニーニョ現象とは

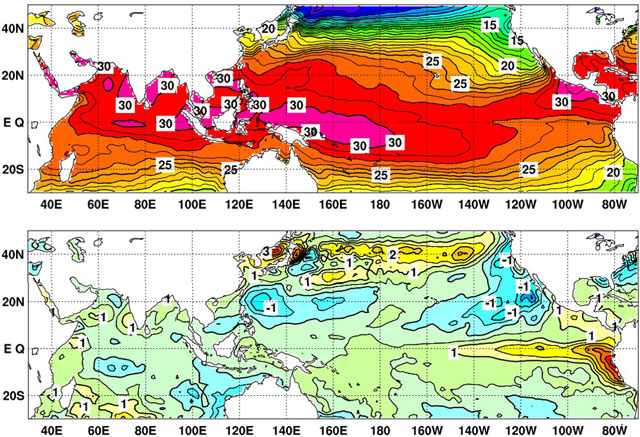

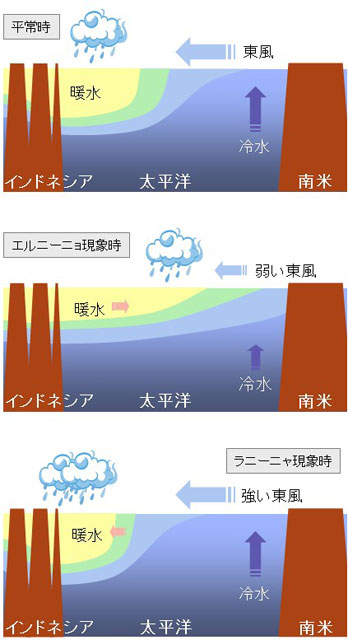

エルニーニョ現象(スペイン語:El Niño 語意は「神の子」)とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけての海面水温が平年より高くなる現象である。通常、この海域では東風が吹いて暖かい海水を西へ運び、東側には冷たい海水がわき上がってくる。

しかし、エルニーニョ現象が発生すると東風が弱まり、冷たい海水のわき上がりが抑えられて海面水温が上昇する。気象庁では、海面水温が基準値の+0.5℃以上の状態が6カ月以上持続した場合をエルニーニョ現象と定義している。

▶スーパーエルニーニョとは

スーパーエルニーニョとは、エルニーニョ現象のなかでも海面水温の上昇が大きい状態を指す。具体的には、海面水温が平年に比べ1.5〜2℃以上高くなると「スーパーエルニーニョ」と呼ばれる。観測史上4回しか記録されておらず、最後の発生は2015年から2016年だった。2023年もスーパーエルニーニョになる可能性が高いとされる。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●エルニーニョ現象とラニーニャ現象の日本への影響とは 世界的には干ばつや洪水、熱波や寒波などの異常気象が…

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

エルニーニョ現象は日本を含め世界各地に気候や気象に大きな影響を与える。日本では一般的に「梅雨が長引く」「冷夏」「暖冬」になりやすい傾向があるという。しかし、2023年はそうはならない可能性もある。その理由は2つある――

ひとつは地球温暖化の影響。世界気象機関は2023年から5年間のうちに少なくとも1年の平均気温が観測史上最高の1.5℃以上上昇する可能性が98%と警告している。温暖化により日本では気温以外にも短時間で猛烈な雨を降らす「線状降水帯」などが増えるとされている。河川の急な増水による氾濫や土砂災害に警戒が必要だ。

ふたつ目はラニーニャ現象(スペイン語:ラニーニャ La Niña 語意は「女の子」)の名残りだ。ラニーニャ現象とはエルニーニョ現象の逆で、太平洋赤道域の海面水温が平年より低くなる現象で、日本では夏は暑く、冬は厳しい寒さになる傾向がある。

2023年2月までラニーニャ現象が発生していたが、その影響がまだ残っていると考えられる。短期間でラニーニャ現象からエルニーニョ現象に入れ替わることはこれまで例にないことで、どのような天候になるかわかっていない部分もある。

●エルニーニョ現象/スーパーエルニーニョの世界の影響

エルニーニョ現象は世界各地で干ばつや洪水、熱波や寒波などの異常気象を引き起こす。とくにスーパーエルニーニョはその影響が大きく、1997年から1998年のスーパーエルニーニョでは世界中で6000万人以上が被害に遭ったとされる。2023年も同様の被害が発生する可能性がある。

・南米ではペルー沿岸で豪雨や洪水、土砂崩れが発生しやすくなり、農業や漁業に打撃を与える。ブラジルやアルゼンチンでは干ばつや森林火災が発生しやすくなり、作物の不作や水不足に悩まされる。北米ではカリフォルニア州やメキシコ湾岸で豪雨や洪水が発生しやすくなる。カナダやアラスカでは寒波や大雪が発生しやすくなる。

・アジアではインドネシアやフィリピンなどの東南アジアで干ばつや森林火災が発生しやすくなり、農業や観光業に損失をもたらす。インドやパキスタンではモンスーン雨が減少し、作物の不作や飢饉も。

・オーストラリアでは東部で干ばつや森林火災が発生しやすくなり、農業や観光業に打撃を与える。西部では豪雨や洪水が発生しやすくなる。

・アフリカでは東部で干ばつや飢饉が発生しやすくなり、人々の命を脅かす。南部では豪雨や洪水が発生しやすくなり、農業やインフラに被害が出る。

・ヨーロッパでは西部で冬季の気温が高くなり、暖冬になる傾向がある。

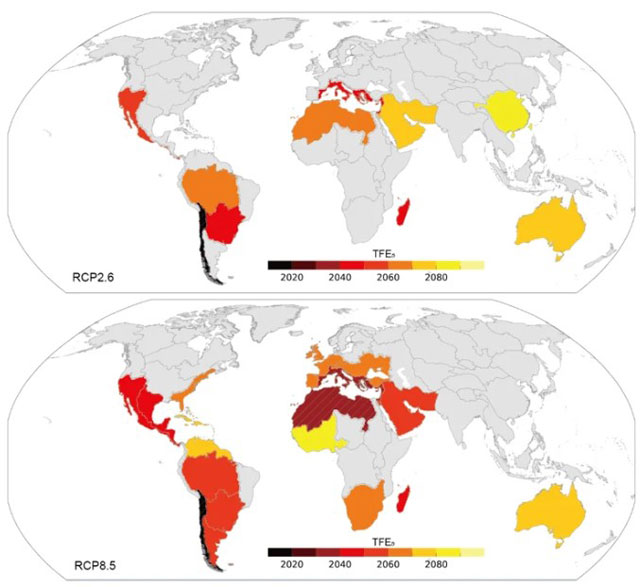

ちなみに、国立環境研究所、東京大学、韓国科学技術院などの国際研究チームは、数値モデルを用いて河川流量の全球将来予測データを解析、干ばつが発生する頻度を調査し、過去最大を超える干ばつが何年も継続して起こる、つまりこれまでの「異常」が常態化してしまう時期を世界で初めて推定、昨年(2022年)6月発表している。

国立環境研究所、東京大学、韓国科学技術院など:干ばつ常態化を予測

〈2023. 07. 16. by Bosai Plus〉

、平年偏差図(下)(気象庁資料より).jpg)