ハザードマップのUD化 「共助・地域の力」が不可欠

ハザードマップのユニバーサルデザイン(UD)検討会結果を受けて……

誰もが命を守る安全確保行動がとれる社会に

●障害者が障害のない人と同じように情報を得られる社会

自治体等が作製する水害等ハザードマップ(「防災マップ」とも)には、洪水・内水・高潮・津波・土砂災害の種類があり、一般的には「自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図」という定義だ。その情報は、災害時の住民における安全確保に役立つことが期待され、住民すべてに(障害のある人たちにも等しく)提供されることが基本である。

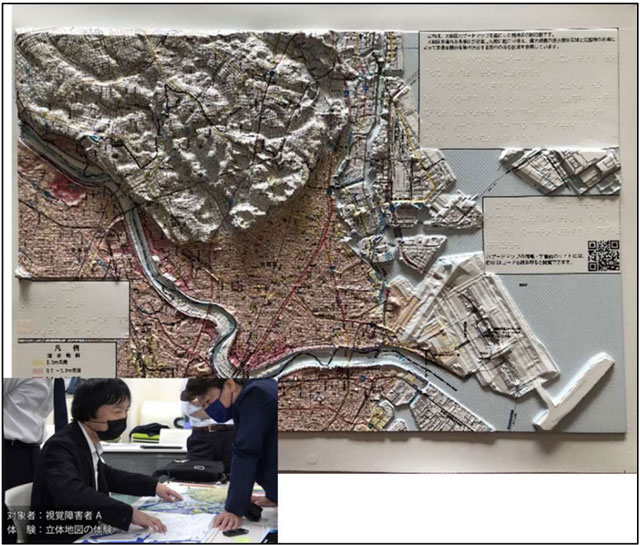

いっぽう、本来はあらゆる住民主体に災害リスクを伝えることを目的にしながらも、「障害者に対応した水害ハザードマップ」を「作成済み」の自治体は16都道府県の41市区町村にとどまる(2021年12月、国土交通省調査)。これは調査対象の1591自治体のわずか2.6%にしかなっておらず、「作成中・検討中」も53市町村=3.3%で、ほとんどの自治体(1471自治体=92.5%)は「作成の予定なし」という回答だった。加えて、現在のハザードマップは、利用者の特性、例えば視覚障害に対応しておらず、そもそもハザードマップに示している紙面の情報へのアクセスが困難な場合もあるという。

昨年(2022年)5月、障害者が障害のない人と同じように情報を得られる社会をめざす「障害者情報アクセシビリティー・コミュニケーション施策推進法」が公布・施行された。こうした背景のもとで国土交通省は、ハザードマップの活用についての課題や、視覚障害者などすべての人にとってわかりやすい水害リスク情報の提供のあり方を検討する有識者会議「ハザードマップのユニバーサルデザインに関する検討会」(座長:田村圭子・新潟大学危機管理本部危機管理室 教授)を、2021年12月から開催してきた。

本紙は昨年11月に同検討会がまとめた「『わかる・伝わる』ハザードマップのあり方について 〜骨子(案)〜」の概要をリポートしたので参考に供する。

WEB防災情報新聞(2022.12.05.):『わかる・伝わる』ハザードマップ

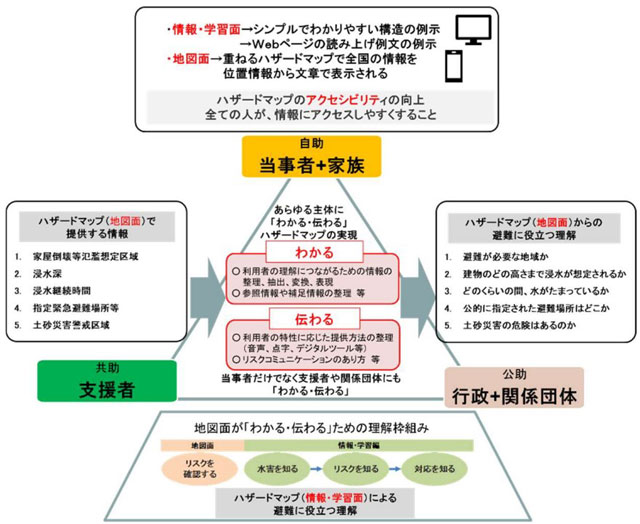

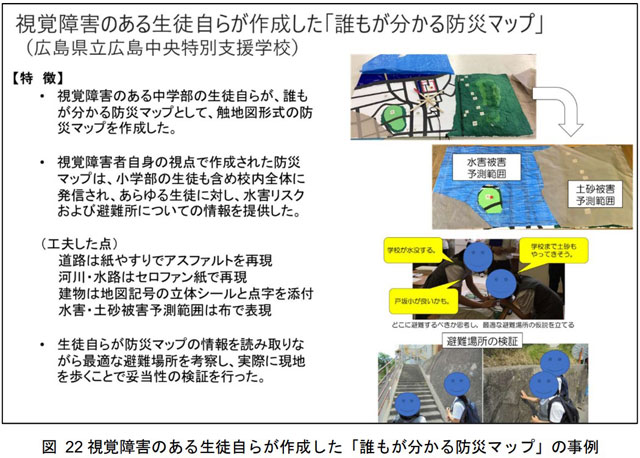

同骨子案は、現状の各種自治体・研究機関・団体・民間などでの障害者向けハザードマップ作成の試み・取組みを紹介、ハザード情報の発信者側の努力だけでは「誰ひとり取り残さない避難」の実現はむずかしく、情報の受け手側の環境の醸成が大切だとし、環境の醸成には「共助」や「地域の力」が不可欠だと結んでいる。

●今後のハザードマップの展開 福祉部局・関連部局が連携を

国土交通省は先月(4月26日)、同検討会での検討結果である「報告書」を踏まえ、あらゆる人が災害リスク情報を利用し、避難に活用できるようにするための取組みを進めていくとし、今後のハザードマップのユニバーサルデザイン(UD)化に向けた方針を明らかにした。

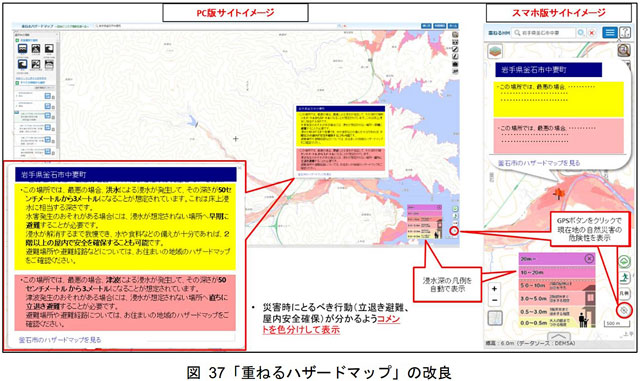

その取組みの一つとして、国土交通省のWebサイト上で、様々な災害リスク情報を地図上に重ねて表示することができる「重ねるハザードマップ」を改良し、知りたい地点の自然災害の危険性やとるべき行動などを簡単な文章で表示する機能を、今年の出水期までに追加するとしている。これにより、音声読み上げソフトを利用すれば視覚障害者にも理解が可能となるという。

また、検討会報告を踏まえ、国や都道府県においてはあらゆる主体にハザードマップ情報が提供され、理解されるよう、「わかる・伝わる」ハザードマップを提供するためのさらなる努力を惜しまず、各市町村の参考となる有効な取組みについては情報発信等の支援を続けることと同時に、「重ねるハザードマップ」のさらなる進化に期待。

また、地図から情報を得ることが特に困難な視覚障害に加えて、他の障害への対応・検討が進むことについても期待している。

さらに、各市町村及び関係機関においては、防災部局だけでなく、福祉部局や関連部局が連携してあらゆる主体が自身の自然災害のリスクを確認し、防災行動について考えるきっかけの場を創出することで、誰もが命を守る安全確保行動がとれる社会になることを強く望むとした。

国土交通省:誰もがハザードマップを理解し、避難に活用できるようにするための取組を進めます〜ハザードマップのユニバーサルデザイン化〜

〈2023. 05. 06. by Bosai Plus〉

.jpg)