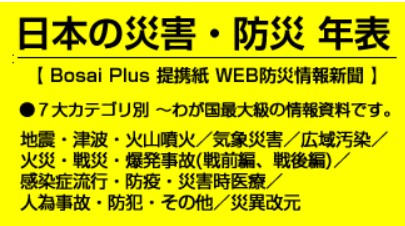

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

東京都は、『世界で一番の都市・東京』を実現するためとして「2050東京戦略 〜東京 もっとよくなる〜」をとりまとめ公表した。都はまた「強靱化プロジェクト『upgradeⅠ〜100年先も安心』を目指して」を公開、2040年代にめざす姿や方向性としてこれまでの取組みによって得られた成果をとりまとめ公表した……

石川県は能登半島地震発災から概ね3カ月の初動対応における教訓や課題等を抽出して防災体制の強化につなげるため、「令和6年能登半島地震対策検証委員会」を設置。同検証を石川県のみならず、全国の自治体・防災関係者における防災対策の向上につなげるため……

内閣府は、南海トラフ地震発生のおそれが高まったときに発表される「南海トラフ地震臨時情報 防災対応ガイドライン」を改訂、公表した。昨年8月8日の宮崎県沖を震源とする最大震度6弱の地震(M7.1)を受け「巨大地震注意」が初めて出されたが、旧ガイドラインでは「巨大地震注意」に関する記述が少なく、イベントの開催や鉄道の運行をめぐって混乱も生じた……

「第4回 つながりから広がる、地域防災の未来セミナー」(主催=一般社団法人 大学都市神戸産官学プラットフォーム)が去る7月19日、神戸国際会館(兵庫県神戸市)で開催され、学生、一般などを含む約40人が参加した……

防災士研修センターは「防災士制度」発足以来、全国各地で年間80回以上の研修を実施し、自治体や企業。個人でご参加された多くの受講生から高い評価と信頼を頂いております。防災士研修受講修了者のうち、約半数の方が当センターの研修を受講されています……

岐阜県飛騨市が独自の防災力強化の取組みを推進して、国、全国自治体からの注目を集めている。飛騨市では、人口減少と高齢化が加速するなか、また「災害時の避難所生活環境改善」が求められていることから、市内在住・在勤の防災士と職員が協働で指定避難所の運営を行う「飛騨市避難所運営協力防災士制度」を2023年度からスタートした……

ロシアのカムチャツカ半島沖で7月30日に発生したマグニチュード(M)8.7の巨大地震は広範囲に津波を発生させ、日本を含む太平洋沿岸諸国に深刻な影響を与えた。気象庁第1報(30日)によれば、発生時刻は同日08時25分頃、M8.7(速報値)で、発生場所はカムチャツカ半島付近、日本国内での最大震度は「2」だったが、北海道から九州地方にかけて震度1を観測……

日本保育防災協会が全国の保育現場で働く人たちに向けて「保育防災」をテーマに「保育防災カンファランス 2025」を開催。また内閣府の妊娠中や産後の女性、乳幼児がいる家庭での災害への備えや災害が起きたときの行動のポイントを記した『あかちゃんとママを守る防災ノート』を紹介……

“ローリングストック”(「ストックローリング」)という災害食の備蓄法があるが、パスタ(とパスタソース)はまさに、日常的に食べながら食材を回転・補充できる備蓄法だ。このほど、長期保存食「IZAMESHI(イザメシ)」を開発・販売する杉田エース株式会社から新作「そのままPASTA」が発売された……

お菓子を使った防災講座(主催=神戸常盤大学)が去る6月25日、神戸常盤大学(兵庫県神戸市)で行われ、学生23人が授業を受けた。神戸常盤大学教育学部こども教育学科の選択科目である「保育・教育多職種連携論」の実践授業として実施された……

気象庁によれば、鹿児島県十島村のトカラ列島近海を震源とする群発地震は、近年では1995年12月、2000年10月、11年3月、21年12月、23年9月などにも数週間から数カ月群発地震が起きている。トカラ列島は、フィリピン海プレート西縁部分が大陸プレートの下に沈み込む「琉球海溝」に沿って並んでいて、地震が多い地域であることは確か……