「防災教育学会 第5回大会」が去る6月15日・16日、神戸学院大学 ポートアイランドキャンパス(兵庫県神戸市)で開催された。防災教育学会は、防災と教育の研究者・実践家が研究領域を超えて協力し、防災教育をけん引していくという理念のもと、2020年4月に創設されている……

防災研究

一般財団法人免震研究推進機構(Jsil:Japan Seismic Isolation Laboratory)は、国の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)により兵庫県三木市に完成させた世界トップクラスの精度を誇る実大免震試験機(E-Isolation)を用いて実大・動的試験を行い、免震装置の性能を評価する「免震動的性能認証制度」を7月1日から開始する……

気象庁は、2012年5月に茨城県等で発生した竜巻をきっかけに「竜巻等突風の強さの評定に関する検討会」(会長:田村幸雄・東京工芸大学名誉教授)で、竜巻等の突風の強さを客観的に評定するための検討を進めてきた。日本の建築物等の被害に対応するよう改良した「日本版改良藤田スケール」及びその技術的指針である「日本版改良藤田スケールに関するガイドライン」を15年12月に策定……

能登半島地震の初動対応を検証してきた関係省庁のチームは去る6月10日、総理大臣官邸で開催された第7回「令和6年能登半島地震復旧・復興支援本部」会議で検証結果を報告した。能登半島の被災地では道路の寸断が多発し、被害の全容把握や救援物資の輸送が難航したことから、「半島防災」対策の強化が大きな課題……

報道によると、経済産業省は、能登半島地震で被災した自治体と連携し、電力使用状況のデータを被災者の居住証明として活用する実証実験を行うという。「罹災証明書の発行に必要な書類の代わりとして扱うほか、在宅避難する高齢者の見守りといった被災者支援に役立てる方向で検討、今月、参加する事業者の募集を開始し、石川県内などで導入したい考え……

令和6年(2024年)能登半島地震からの創造的復興に向けた道筋を示すため、石川県は、被災地の住民へのヒアリングや、アドバイザリーボード会議での有識者からの意見も踏まえながら、「石川県創造的復興プラン(仮称)」を策定することとしているが、去る5月20日、同プランの案をとりまとめ公表した。県では引き続き、調整を進めながら策定を進めるとしている……

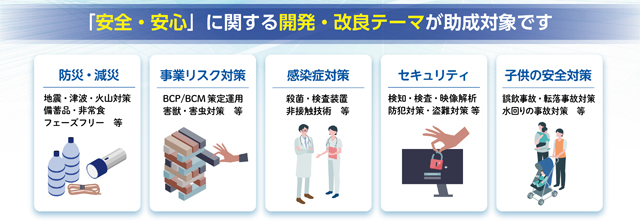

公益財団法人東京都中小企業振興公社(東京都千代田区)は、安全・安心な東京を実現するとともに東京の産業の活性化を図るため「2024年度 安全・安心な東京の実現に向けた製品開発支援事業」を開始し、申請前エントリーを7月3日まで受け付けている……

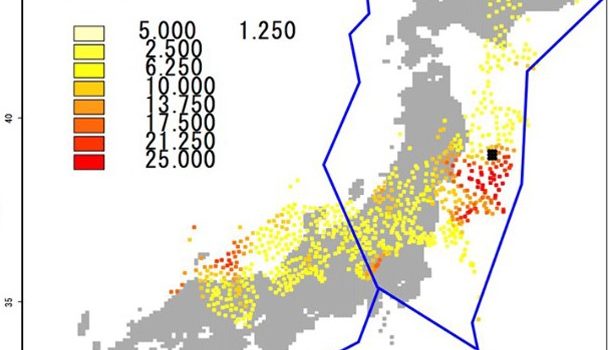

京都大学の梅野健・情報学研究科教授らの研究グループが、大地震発生直前に観察される電磁気学的異常を地殻破壊時の粘土質内の水が超臨界状態であることによって説明する物理メカニズムを発見、公表した。大地震直前予測につながる可能性がある。同研究グループは、プレート境界面にすべりやすいスメクタイトなどの粘土質が存在し……

富フイルムビジネスイノベーションの100%子会社・富士フイルムシステムサービス株式会社は、罹災証明書交付に時間がかかる要因として交付業務が人手や紙帳票を用いたアナログなプロセスで行われていることに着目。ドローンによる空撮画像をもとに家屋の被災状況を確認できる「被災状況可視化機能」の提供を開始した……

国交省、平時から復興まちづӔ…

来たる5月7日~9日の3日間、東京都の強靭化プロジェクトの一環として、「100年後の安心のためのTOKYO強靱化世界会議」がイタリア文化会館を主会場として開催される。東京をより強靭にし……

活動火山対策特別措置法(活火山法)が改正され、文部科学省に「火山調査研究推進本部」(以下、略称「火山本部」)が4月1日付で新たに設置された。本部長を文部科学大臣として、火山学者や防災の専門家、気象庁などの関係機関で構成。その役割としては――

概念図(免震研究推進機構HPより).jpg)

の年別発生確認数(2007~2023年)-640x350.jpg)

」より-640x350.jpg)

の空撮写真(石川県観光公式サイトより)-640x350.jpg)

.jpg)