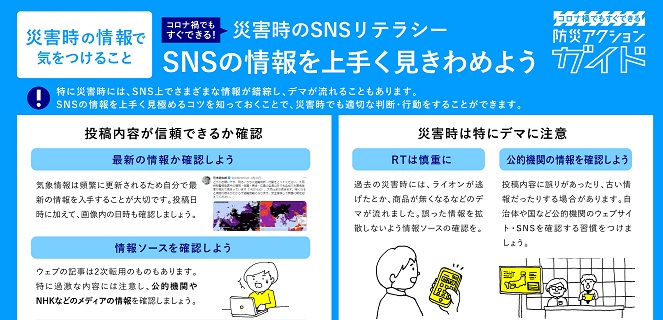

TBWA HAKUHODO(東京都港区)とFUKKO DESIGN(東京都渋谷区)は、災害が多発するなかで気象や気候、防災に関する情報を正しく得るために『コロナ禍でもすぐできる! 気象庁Webサイトの使い方』、『コロナ禍でもすぐできる! 災害時のSNSリテラシー』を発表した。

両社は、これまでに『防災アクションガイド』として、「大雨&台風」、「熱中症」、「天気の急変」、「冬の荒天」、「地震&津波」、「女性向け防災」などのテーマで自然災害のための対策集をまとめている……

気象災害、土砂災害、台風

国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」が、「第1作業部会」による地球温暖化の「自然科学的根拠」をまとめた「第6次評価報告書」を去る8月9日に公表し、今後20年以内に産業革命前からの気温上昇がパリ協定の目標である1.5度に達する可能性があること、そして、温暖化の原因は人類が排出した温室効果ガスであることについて従来の表現より踏み込んで「疑う余地がない」と断定したことは記憶に新しい。

昨日10月31日、国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議(COP26)が、英国グラスゴーで始まった……

「タイムライン(防災行動計画)」とは、台風や大雨の水害などで想定される災害に対し、事前に防災関係機関が連携して状況を予め想定・共有したうえで、「いつ」、「誰が」、「なにをするか」を明確化し、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画だ。2012年に米国ニューヨーク市を襲ったハリケーン・サンディの際、被災した自治体が住民避難対策で「タイムライン」を適用して被害を最小限にとどめたことから注目され、日本でも2016年に国土交通省が指針をまとめ、普及が進んでいる……

洪水と土砂災害の予報のあり方を検討する国土交通省・気象庁の有識者会議「洪水及び土砂災害の予報のあり方に関する検討会」の報告書が先ごろ公表され、提言として、社会の防災対応や事業継続により貢献する予報の高度化、研究者や民間気象事業者等による新たな技術の研究開発や、防災上の考慮をしたうえでの多様なニーズに応える予報の提供に向けて取組みなどを進めていくことが示された……

住宅生産団体連合会(以下、「住団連」)が先ごろ(2021年7月)、「住宅における浸水対策の設計の手引き」を公開した。設計者が浸水被害リスクのある地域で住宅を設計するうえで参考としてもらう「手引き」で、主な対象は、地上1~3階建ての新築戸建て住宅だ。

設計者が建築主に対して浸水リスクなどを説明し、要望を踏まえた設計目標を設定したり、対策を講じるための情報やノウハウをまとめており、建築主にはもちろん、住宅浸水被害を支援する災害ボランティアにも、ポイントを知るうえで参考になる……

本紙はこれまで、山梨大学の秦(はだ)康範・准教授(地域防災)が2018年10月に日本災害情報学会で発表した調査研究結果「全国ならびに都道府県別の浸水想定区域内人口の推移」を何度か取り上げてきた。

秦氏の調査研究は、災害リスクの高い地域として浸水想定区域内の人口に着目したもので、その推移について社会的な背景とともに考察。国や都道府県が指定した全国の河川の洪水による浸水想定区域に住んでいる人は、2015年時点で約3540万人にのぼり、20年前の1995年と比べて4.4%増えていること、また、世帯数では約1530万世帯で、24.9%と大幅に増えたことを明らかにした……

本年(2021年)7月3日に発生した静岡県熱海市伊豆山の大規模な土石流では、多くの民家を押し流し、死者22人・行方不明者5人もの犠牲者が出ている(7月28日現在)。発災当初、現地は別荘地ということもあって、犠牲者の特定に時間がかかった。

本紙既報のように土石流が起こった場所は土砂災害危険渓流沿いではあったが、まさにこのような土砂崩れや急傾斜地崩壊の土砂災害警戒区域やその近隣であればこそ、平時は自然景観が評価され、別荘や山荘、保養所などが建てられがちである……

気象庁は、2021年6月29日から、「台風の暴風域に入る確率」について、24時間以内に台風に発達すると見込まれる熱帯低気圧の段階から提供を開始している。気象庁ホームページ(HP)のコンテンツ「台風情報」では今後、台風および発達する熱帯低気圧について、確率の分布表示(下図表示例の左図)や地域ごとの時間変化(同・右図)を表示する……

7月3日午前、静岡県熱海市の伊豆山(いずさん)地区で大規模な土砂崩れが発生し、約130軒の住宅や車が土砂に流され、土石流は相模湾にまで達した。これまでに11人の死亡が確認され(7月14日現在)、まだ17人の安否が分かっていないという。被害を受けたまち(住宅など)は、「土石流危険渓流」沿いにあった――

土石流は断続的に発生し、標高400mの起点から約2kmにわたり流れ下ったとされる。土砂は約5万5500立方mにのぼると推定。流れ落ちた土石流のほとんどが、起点付近の盛り土だった可能性があるとして検証が進められている……

文部科学省は、近年、学校において水害・土砂災害の甚大な被害が発生していることから、浸水想定区域および土砂災害警戒区域に立地する公立学校(幼稚園、こども園、小中学校、高校、特別支援学校など公立の計3万7374校)を対象に、ソフト面(避難確保計画の作成状況や避難訓練の実施状況等)やハード面(学校施設内や受変電設備の浸水対策等)の対策状況について調査を実施、去る6月8日、2020年10月時点の調査結果としてとりまとめ公表した……

今年もいよいよ出水期を迎える。今期は西日本を中心に、記録的な早さで梅雨入りが進んだ。沖縄と奄美は平年より1週間ほど早く5月5日に梅雨入りした。九州南部は史上2番目の早さで5月11日に梅雨入り、15日、16日には九州北部から東海にかけて相次いで梅雨入りした。いずれも平年より20~22日早く、近畿と四国は梅雨入り発表史上でもっとも早く、九州北部、九州南部、中国、東海は2番目の早さだったという……

河川が氾濫する大規模水害や土砂崩れ、がけ崩れなどは大きな災害であり、その対策はハード面の多くを行政の「公助」に頼ることになる。ひるがえって私たち市民の「自助・共助」としては、浸水が想定される地区や避難経路・避難所など(浸水の深さ、標高なども)を示した「浸水ハザードマップ」の活用、そして防災気象情報や、雨域・河川水位情報をいつでも入手できる法を知っておくなど、ソフト面の対策が重要だ。

ただ、“日常災害としての水害”を考えると、少なくとも床下浸水防ぐ個人・企業レベルでの「土のうの備え=“ハード対策”」が欠かせない……

-640x350.jpg)

.jpg)

-640x350.jpg)