大雨災害報道でよく目にするのが、車の水没だ。被害を視覚的に理解できる映像なのだが、大雨予報が出ているときに、なぜハザードマップをチェックして、車を水没から予防的に避難させないのか、常々疑問に思っていた。

そこで本紙は、本年7月1日付け「車中泊避難」記事で「豊田市の一時車両退避場所」を紹介した……

気象災害、土砂災害、台風

株式会社ウェザーニューズ(千葉市)は、大雨による被害を最小限にするため、お天気アプリ「ウェザーニュース」で、現在地の雨の予想や雨による影響予測をピンポイントで確認できる「大雨ピンポイント情報」の配信を開始した……

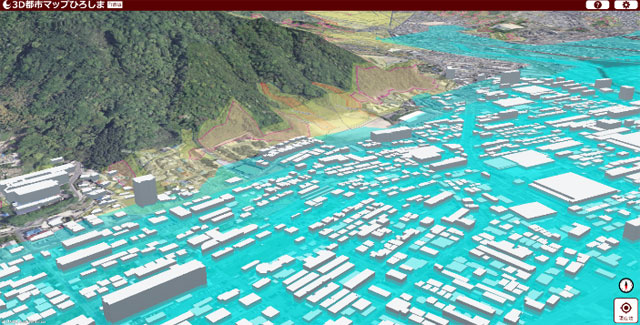

広島県では、公共土木施設等に関するあらゆる情報を一元化・オープンデータ化し、外部システムとのデータ連携を可能とするインフラマネジメント基盤「DoboX(ドボックス)」を6月28日から運用開始している。DoboXでは、浸水想定区域や土砂災害警戒区域などの災害リスク情報や、公共土木施設等の情報を、3Dマップや地図上で確認することができる。また、これまで行政内部で利用していた情報をオープンデータ化することで、県民や民間企業、研究機関など、誰でも利用することが可能となる……

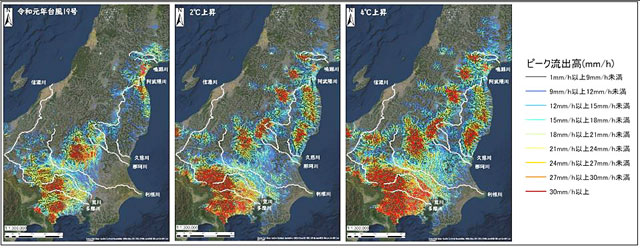

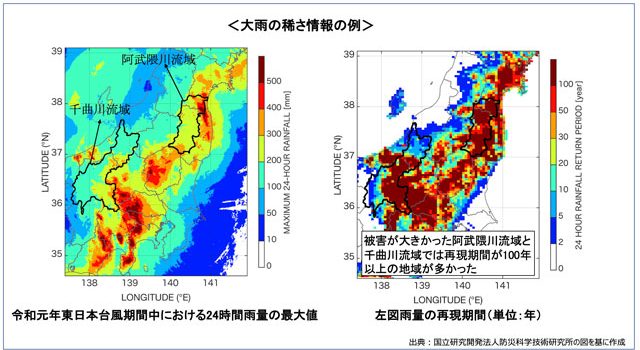

『大雨の稀(まれ)さ情報』という名称の防災気象情報が登場した。『大雨の稀さ情報』は、近年の線状降水帯等による豪雨災害の激甚化を受け、出水期となる6月23日から試験配信が開始されている。これは、I-レジリエンス株式会社による防災情報配信サービスの第1弾で、I-レジリエンスは、国立研究開発法人防災科学技術研究所が……

6月に入り、出水期を迎える。出水期とは川が増水しやすい時期を言い、わが国では融雪の時期から、集中豪雨(梅雨)や台風の多い時期が出水期(6月〜10月)だ。国土交通省、気象庁は出水期に先立ち去る5月18日、住民の適切な避難の判断・行動につながるよう防災気象情報の伝え方の改善を発表した。主な取組みは次の4項目となる……

わが国では、山を背後に抱えた狭い平地が多くの人びとの暮らしの場となっており、特に都市部では山を切り開いて宅地が開発され、がけのすぐそばや谷の出口にまで住宅地が形成されている例が少なくない。このことが、わが国で土砂災害が多い大きな要因となっていて、しかも土砂災害のおそれのある箇所は増え続けている。

そして、わが国の歴史には、水害や地震による「土地崩壊」と「人びとの営為」との、絶え間ない葛藤=防災の試行錯誤が埋め込まれている……

大東建託株式会社(東京都港区)が、水害対策に特化した防災配慮型賃貸住宅として、ぼ・く・ラボ賃貸「niimo(ニーモ)」の販売を開始した。1階を浸水した場合でも早期復旧や清掃が比較的容易な打ち放しコンクリート仕上げのRC造(鉄筋コンクリート造)とし、屋根付き駐車場やアネックス(離れ)を配置。浸水の可能性が極めて低い2階・3階は木造2×4工法として、居住空間を集約した……

埼玉県春日部市にある「首都圏外郭放水路」と言えば、首都圏を水害から守る日本が世界に誇る防災施設で、インフラツーリズムの一拠点としても注目されている。その基幹施設のひとつである「調圧水槽」は、地下空間に巨大な柱が59本立ち並ぶ神殿を思わせ、「防災地下神殿」の異名でも知られ、映画のロケ地としても活用されるなど人気を博している。

「防災地下神殿」の威容は写真等で見た人も多いだろう。また、防災関係者ですでに見学に訪れた向きは少なくないだろう。ただ、同施設は埼玉県・春日部駅から車で約20分の場所に位置しているものの、公共交通機関で訪れるにはアクセスに課題があった。それがぐんと便利になりそうだ……

「線状降水帯」は、複数の積乱雲が列状に並び、風上側で新しい積乱雲が発生しながら風下方向に移動する現象が繰り返し数時間継続することで集中豪雨を引き起こす。近年の大規模水害でも線状降水帯が多く発生し、自治体による避難範囲の指定や避難勧告・指示のタイミングの判断が困難で、住民の逃げ遅れが課題となっている……

水害や土砂災害で人はなぜ逃げ遅れるのか――災害リスクを知らせる「非常ベルは常に鳴り響いている」、災害が発生するまでの「貴重な時間」はなぜ活かされないのか、と著者の気象とコミュニケーションデザイン代表・渡邉俊幸さんは問いかける。

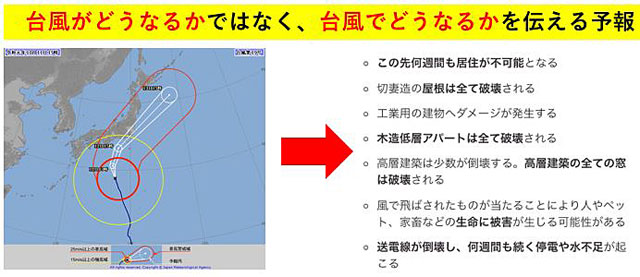

渡邉俊幸さんは、本紙12月3日付け記事で取り上げた被害予想の可視化で備え・避難を後押ししようという『インパクト予報』(影響予報。後述、同記事へのリンクも)の提唱者で、海外での防災気象情報にも詳しい気象予報士だ……

近年、集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生、また雨の降り方が局地化、集中化、激甚化していることから、気象庁は「『新たなステージ』に対応した防災気象情報と観測・予測技術」の改善に取り組むこととし、その基本的方向性として、「社会に大きな影響を与える現象について、可能性が高くなくとも発生のおそれを積極的に伝える」、「危険度や切迫度をわかりやすく情報を提供していく」と、2つ柱を打ち出している……

英国グラスゴーで開かれていた「国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)」は11月13日、産業革命前からの気温上昇を1.5度に抑える努力を追求するとした「グラスゴー気候合意」を採択して閉幕した。条件付きでの石炭火力発電の削減、化石燃料の補助金廃止も初めて明記し、各国が連携して対策を加速させることを確認したが、これをどう実現していくか具体策が問われることになる……

-640x350.jpg)

-640x350.jpg)

.jpg)