2025防災白書より、「第2章 令和6年能登半島地震を踏まえた防災対応の見直し」について、“見直し”を試みた。ちなみに、特集タイトルは「令和6年能登半島地震を踏まえた防災体制の見直し」であり、「防災体制」が第2章では「防災対応」となっている。「防災対応の見直し」でとくに、“被災者支援のパラダイムシフト”としての「場所から人への支援の転換」に注目した……

リサーチ、調査資料

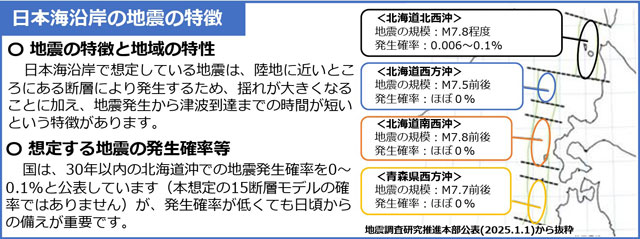

北海道防災会議が去る6月3日、「日本海沿岸の地震・津波被害想定」を公表した。日本海沿岸で最大クラスの地震・津波が発生した際に想定される具体的な被害を算定、その規模等を明らかにすることで道民に災害に備えることの重要性を周知し、それぞれの地域における防災対策の立案と、今後策定する減災対策の基礎資料とすることが目的だ。道による日本海沿岸で発生する地震や津波による被害想定は初めて。被害想定が予想外に大きく、報道に“動揺”もみられた……

国土交通省「首都圏白書」の2025年版がとりまとめられ公表された。本年の「首都圏白書」は、「地域生活圏の形成」、「二地域居住等の促進」、「関係人口の拡大」といったトピックごとに、6節構成で首都圏の取組み事例を紹介している。本項では、このうち「第2節:確固たる安全、安心の実現に向けた基礎的防災力の強化」に絞って取り上げる……

コスモヘルス株式会社のシニア専門調査プラットホーム・コスモラボが、シニア層の『防災対策』に関するアンケートリサーチのレポートをリリース。50代以上のシニア450名以上に『防災対策』に関するアンケート調査を実施したもの……

気象庁は5月9日、日本の太平洋側を流れる暖流の黒潮が大きく南に曲がる「黒潮大蛇行」が2017年8月から続いてきたが、5月8日現在みられなくなり、この状態が持続して大蛇行が終息する兆しがあり、終息する見通しになったと発表……

石川県が地震の被害想定を27年ぶりに見直し(前回の被害想定は1998年3月)、去る5月7日に公表した。最近、南海トラフ巨大地震の被害想定見直しが行われたばかりだが、被害想定は自治体が地域防災計画を策定する前提になるものであり、自治体の事前防災に欠かせない備えの要件となる……

気象庁が「広域に降り積もる火山灰対策に資する火山灰予測情報のあり方(報告書)」を4月25日、公表した。「火山灰予測情報」のあり方・報告書は、「広域降灰対策に資する降灰予測情報に関する検討会」による大規模噴火時の新たな火山灰予測情報の具体的な内容について検討してきた火山灰予測情報の改善案を取りまとめたもの……

南海トラフ巨大地震について、国の被害想定が前回から10年余りたって全面的に見直された。計算方法の変化で津波の浸水域が広がり、避難が遅れた場合も想定して、最悪の場合で、死者は29万8000人と、前回の32万余りから微減。いっぽう、「災害関連死」について初めての推計が行われ、最悪の場合5万2000人……

文部科学省と気象庁は先ごろ(3月26日)、「日本の気候変動2025―大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書―」を公表した。それによると、温室効果ガスの濃度上昇、気温上昇、降水量の変化、台風の強度増加などが指摘され、また、地球温暖化が進むにつれて、極端な気象現象の頻度や強度が増加することが予測されている。日本の平均気温は世界平均よりも速いペースで上昇しており、猛暑日や熱帯夜の日数が増加、冬日の日数が減少……

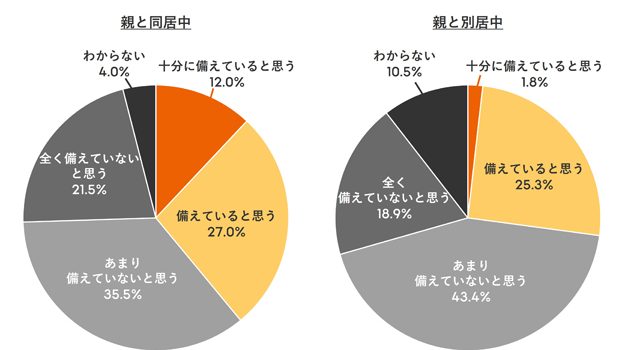

株式会社LIFULL、そのグループ会社・株式会社「LIFULL senior」が運営する業界最大級の老人ホーム・介護施設検索サイト「LIFULL介護」が、東日本大震災から14年となる3月11日を機に、高齢の親をもつ人たちを対象として、「高齢の親と災害に関する意識調査」を発表……

.jpg)

.jpg)

-640x350.jpg)