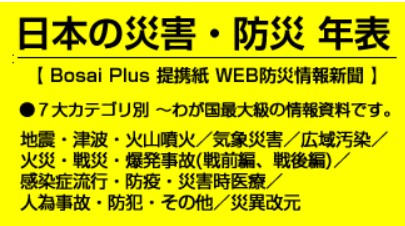

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令

を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……