「日本の災害・防災年表」は、「周年災害」でご紹介した日本人が被災した災害や特異な災害、または政策・法令を変えた災害及び防災対策などを、次の7種・12表の災害分類にまとめています……

資料、データ

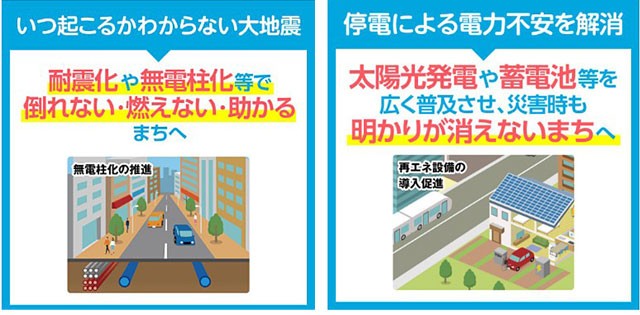

東京都は、『世界で一番の都市・東京』を実現するためとして「2050東京戦略 〜東京 もっとよくなる〜」をとりまとめ公表した。都はまた「強靱化プロジェクト『upgradeⅠ〜100年先も安心』を目指して」を公開、2040年代にめざす姿や方向性としてこれまでの取組みによって得られた成果をとりまとめ公表した……

石川県は能登半島地震発災から概ね3カ月の初動対応における教訓や課題等を抽出して防災体制の強化につなげるため、「令和6年能登半島地震対策検証委員会」を設置。同検証を石川県のみならず、全国の自治体・防災関係者における防災対策の向上につなげるため……

内閣府は、南海トラフ地震発生のおそれが高まったときに発表される「南海トラフ地震臨時情報 防災対応ガイドライン」を改訂、公表した。昨年8月8日の宮崎県沖を震源とする最大震度6弱の地震(M7.1)を受け「巨大地震注意」が初めて出されたが、旧ガイドラインでは「巨大地震注意」に関する記述が少なく、イベントの開催や鉄道の運行をめぐって混乱も生じた……

ロシアのカムチャツカ半島沖で7月30日に発生したマグニチュード(M)8.7の巨大地震は広範囲に津波を発生させ、日本を含む太平洋沿岸諸国に深刻な影響を与えた。気象庁第1報(30日)によれば、発生時刻は同日08時25分頃、M8.7(速報値)で、発生場所はカムチャツカ半島付近、日本国内での最大震度は「2」だったが、北海道から九州地方にかけて震度1を観測……

日本保育防災協会が全国の保育現場で働く人たちに向けて「保育防災」をテーマに「保育防災カンファランス 2025」を開催。また内閣府の妊娠中や産後の女性、乳幼児がいる家庭での災害への備えや災害が起きたときの行動のポイントを記した『あかちゃんとママを守る防災ノート』を紹介……

土木学会は去る6月11日、南海トラフ巨大地震・津波が発生した際の経済的な被害は、復興までの約22年間で最大1466兆円にのぼると発表した。国が3月末に公表した新たな被害想定では建物・工場などの「資産被害」が225兆円とされ、その5倍以上となるが……

2025防災白書より、「第2章 令和6年能登半島地震を踏まえた防災対応の見直し」について、“見直し”を試みた。ちなみに、特集タイトルは「令和6年能登半島地震を踏まえた防災体制の見直し」であり、「防災体制」が第2章では「防災対応」となっている。「防災対応の見直し」でとくに、“被災者支援のパラダイムシフト”としての「場所から人への支援の転換」に注目した……

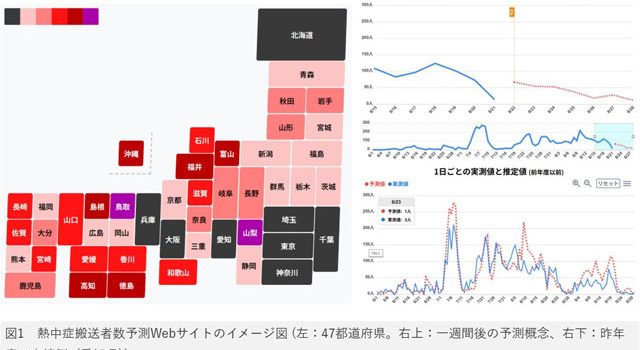

名古屋工業大学の平田晃正教授らの研究グループは、2024年から8都道府県における熱中症搬送者数をWebサイトで公開してきたが、熱中症搬送者数の予測値を提供するWebコンテンツの対象地域を全国47都道府県に拡大すると発表……

防災庁の設置に向けた政府の有識者会議「防災庁設置準備アドバイザー会議」が6月4日、備える機能や体制について提言をとりまとめた。防災庁を防災政策を推進する司令塔と位置づけ、役所間の縦割りを排するために平時から各府省庁への勧告権を与えるよう求めた……

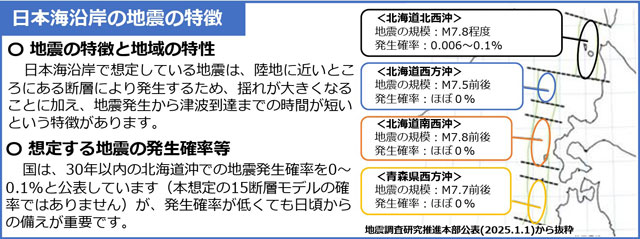

北海道防災会議が去る6月3日、「日本海沿岸の地震・津波被害想定」を公表した。日本海沿岸で最大クラスの地震・津波が発生した際に想定される具体的な被害を算定、その規模等を明らかにすることで道民に災害に備えることの重要性を周知し、それぞれの地域における防災対策の立案と、今後策定する減災対策の基礎資料とすることが目的だ。道による日本海沿岸で発生する地震や津波による被害想定は初めて。被害想定が予想外に大きく、報道に“動揺”もみられた……

国土交通省「首都圏白書」の2025年版がとりまとめられ公表された。本年の「首都圏白書」は、「地域生活圏の形成」、「二地域居住等の促進」、「関係人口の拡大」といったトピックごとに、6節構成で首都圏の取組み事例を紹介している。本項では、このうち「第2節:確固たる安全、安心の実現に向けた基礎的防災力の強化」に絞って取り上げる……

.jpg)

.jpg)