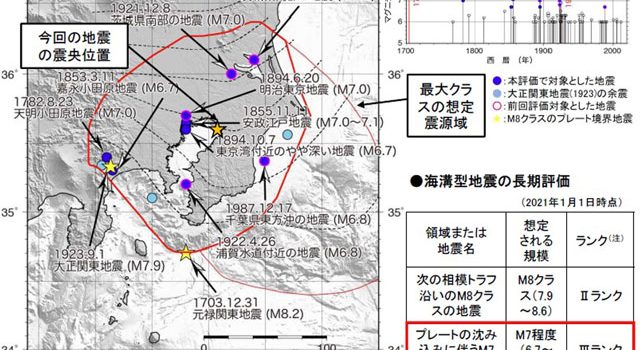

10月7日22時41分、千葉県北西部・深さ75kmを震源とするマグニチュード(M)5.9(暫定値)の地震が発生した。気象庁によると、最大震度5強を埼玉県川口市・宮代町、東京都足立区の3つの市区町村で観測したほか、東北地方から近畿地方にかけて震度5弱~1を観測した。津波はなし。

長周期地震動については、千葉県北西部、東京都23区で長周期地震動階級2を観測。これらの地域の高層ビル高層階等では、物につかまらないと歩くことがむずかしい、棚にある食器類、書棚の本が落ちることがあるなどの大きな揺れになった可能性がある。また、緊急地震速報(警報)が、この地震の地震波検知から3.7秒後の22時41分38.5秒に発表されている……

防災教育、啓発

一般社団法人令和防災研究所(所長:青山 佾(やすし)・明治大学名誉教授)による第3回シンポジウム「これからの地域防災の知恵~『温故創新』」が去る9月23日、リアル会場(申込み先着50名限定)を御茶ノ水ソラシティとして、またYouTubeオンライン・ライブ配信により開催された。同シンポジウム開催趣旨は、「気候変動による激甚化、頻発化する水害、切迫する巨大地震に対し『温故創新』の発想が必要な時代」とし、「都市が自然の外力に対して劣勢になる時代が到来しつつある」ことから、ここで「いまいちど先人が培った知恵を発掘し、『温故』として学び直すことが重要」としている……

元NHK解説委員で中央防災会議専門調査会座長・委員などを歴任、市民の防災啓発や防災士育成・指導で知られる伊藤和明氏による最新書下ろし『平成の地震・火山災害』(近代消防新書、定価・税共990円)がこのほど刊行された。

同書冒頭「はじめに」で「元号が『平成』に変わったのは、1989年の1月、それから約30年続いてきた平成の時代も、さまざまな自然災害が日本列島を席巻……

経済産業省は、9月1日「防災の日」を機に、台風などに伴う停電の際に役立つ携帯発電機やカセットこんろ、モバイルバッテリーなどの防災用品は、「使い方を誤れば重大な事故につながる」として、改めて正しい使用方法の確認を促している……

国土地理院では、2019(令和元)年6月から「自然災害伝承碑」を地図に掲載し、災害教訓を周知・普及する取組みを行っている。公開開始以来、市区町村による申請や都道府県・地方整備局等の情報提供などにより、ウェブ地図「地理院地図」への掲載数を着実に増やし、去る7月16日に追加した15基で1000基に到達した……

静岡県地震防災センター(静岡市葵区駒形通)は、1989(平成元)年4月、東海地震に立ち向かうための知識と技術の普及向上、防災意識の高揚を図り、自主防災組織の活性化を図ることを目的として静岡県直営で開館した。

同館は多くの来場者・利用者を迎え入れ、全国の防災啓発施設の代表格となってきたが、会館から約30年を経て施設の老朽化に加え、展示内容の全体的な見直し・更新を行うこととなり、2019年1月から休館。当初、本年3月にリニューアルオープンを予定していたが新型コロナ感染症拡大防止のため延期、去る6月、1年5カ月ぶりにリニューアルオープンしている……

「防災」についてのさまざまなノウハウや知識を楽しく「学ぶ、体験する、考える」イベント「ぼうさいこくたい2021~いわて釜石から」(「防災推進国民大会2021)が、来たる11月6日〜7日の2日間、岩手県釜石市で開催される。今回で6回目となる「ぼうさいこくたい」のテーマは、「つながりが創る復興と防災力」。東日本大震災からの10年を振り返るとともに、これからの復興と防災のあり方を考え……

なぜ山に登るか――そこに山があるから。ではなぜそこに山があるのか?

京都大学大学院文学研究科教授で元人気予備校講師だったという著者・水野一晴さんは、調査・研究で、南アルプス、桜島、スイスの氷河、キリマンジャロ、さらにはイースター島やマダガスカルなどなど、日本全国津々浦々と海外50カ国以上を訪れた経験を持つという。本書は著者が現地で出くわした“地理の不思議”を、現地調査や文献調査によって謎解きをし、記述した名講義だ……

子どもたちが公園で遊んでいたり、一人で家にいるときに突然の災害が起こっても、自ら判断して行動ができるように、日頃から考え、調べ、話し合うことで、防災に備えてほしいと願う、「全国子ども防災作文コンクール」が今年も開催される。

第3回となる作文コンクールの課題図書は『ボクラはこうして戦う!』(2019年度版を提供)。課題図書には集中豪雨や台風、津波と戦った子どもたちの話を掲載。主人公の気持ちになって考えてみようという趣旨で……

国は2020年年末に5つの有識者会議(以下、「WG=ワーキンググループ」)――「デジタル・防災技術WG(未来構想チーム)」、「デジタル・防災技術WG(社会実装チーム)」、「事前防災・複合災害WG」、「防災教育・周知啓発WG(防災教育チーム)」、「防災教育・周知啓発WG(災害ボランティアチーム)」を立ち上げた。この「1WG+4チーム」がとりまとめた報告書の概要紹介シリーズ・第3回として、「防災教育・周知啓発WG(防災教育チーム)」(座長:片田敏孝・東京大学大学院情報学環特任教授)を取り上げる……

2019年台風19号災害での長野県被災地支援からアイデアが生まれたという体験型アミューズメントパーク『nuovo(ノーボ)』。平時を楽しみ有事に備える日本初の施設で、『nuovo』とは「農業」+「防災」=「農防」だという。『nuovo』を展開する一般財団法人「日本笑顔プロジェクト」(長野県上小布施)では、47都道府県にこの体験型アミューズメントパークを展開し、有事の際には、全国ネットワークから最適に支援を行う体制を整える計画をスタートさせている……

ITと教育の出版社、株式会社ジャムハウス(東京都豊島区)が、防災を身近なツールで行う『スマホで防災 家族も自分も守る! スマホで始める最新防災マニュアル』を6月30日に発売する……

.jpg)

.jpg)