近年の風水害では中小河川の氾濫や溢水による被害が少なくない。わが国の河川の9割以上は国の管理ではなく、自治体管理のいわゆる中小河川となる。ハザードマップの浸水想定区域の予測も中小河川についてはまだ不備なところが多く、防災士など自主防災の地域防災活動での大雨時などの住民避難支援活動では、中小河川の水位などへの警戒もますます重要となっている……

気象災害、土砂災害、台風

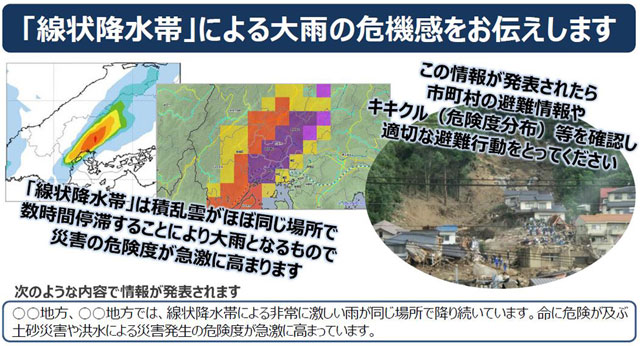

防災気象情報について、情報が多すぎてわかりにくいという声が高まっていたが、4月28日の参院本会議で、災害時に市町村長が発令する避難勧告を廃止し、避難指示に一本化することを盛り込んだ改正災害対策基本法などが全会一致で可決、成立した。住民への呼びかけを分かりやすくして逃げ遅れによる被災を防ぐ趣旨で、高齢者らの避難を迅速に促す……

内閣府(防災担当)は去る6月30日(安倍晋三政権のもと)、「気候変動×防災」に関する武田良太内閣府特命担当大臣(防災)(当時、現 小此木八郎)・小泉進次郎環境大臣(留任)の共同メッセージをとりまとめ公表した。

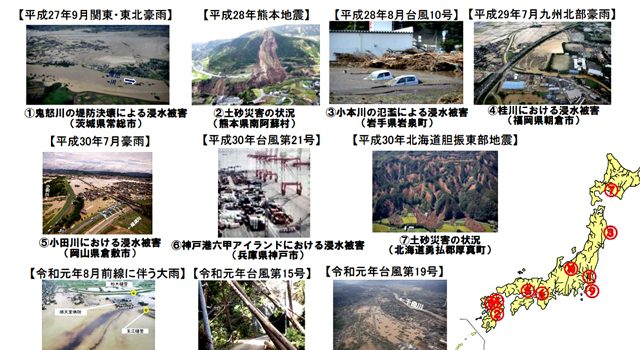

想定を超える気象災害が各地で頻発し、気候変動はもはや「気候危機」と言える状況のなか、気候変動リスクを踏まえた抜本的な防災・減災対策が必要とし、共同メッセージを、気候変動対策と防災・減災対策を連携して取り組む戦略「気候危機時代の『気候変動×防災』戦略」と命名した……

国立研究開発法人防災科学技術研究所が、洪水や土砂災害のリスクを一人ひとりが把握し、適切な判断や行動を支援する「災害リスクが一目でわかるマップ」を試験公開、同時に「身近な災害リポート」を募集中だ……

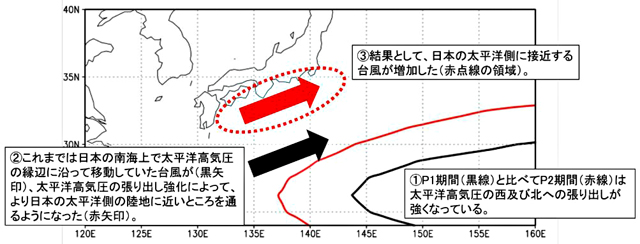

気象庁気象研究所(茨城県つくば市)は、過去の観測データ等を用いて、日本に接近する台風の特徴の変化を詳細に調査した結果、過去40年で、東京など太平洋側の地域に接近する台風が増えていることが明らかになったと発表した。これらの接近する台風は、強度がより強くなっていること、および移動速度が遅くなっていることもわかったとしている……

直近の報道(8月28日付け)に、名古屋大学の研究グループが近く、7月豪雨で倒れた岐阜県瑞浪(みずなみ)市大湫町の樹齢1200~1300年とも伝わる県天然記念物の神明大杉を活用し、過去千年間の気象の分析を始めるというものがあった。2、3年をめどに、大杉の年輪からこの地方の降水量や気温などを計測し、千年分のデータをとって、気候変動の研究に生かすというもの……

地震によって地滑りを誘発する可能性がある大規模盛土造成地。阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震などで、谷や沢を埋めた造成宅地、あるいは傾斜地盤上に腹付けした大規模な造成宅地ががけ崩れや土砂流出を起こし、大きな被害が発生した……

国土交通省は、近年の水災害の激甚化や水災害リスクの増大を踏まえ、水災害に対するリスクの評価および防災、減災の方向性について検討するため、専門家、有識者からなる「水災害対策とまちづくりの連携のあり方」検討会(座長:中井検裕東京工業大学教授)を本年(2020年)1月8日に設置した。同検討会は4回の会合を経て去る7月16日、「水災害対策とまちづくりの連携のあり方提言(案)」と「水災害リスクを踏まえた防災まちづくりのガイドライン骨子(案)」をとりまとめ公表した……

日本建築学会が去る6月29日、「激甚化する水害への建築分野の取り組むべき課題~戸建て住宅を中心として~」と題する提言を発表した。

近年急増する気候災害が都市活動や生活の脅威となってきていることから、同学会として、水害に絞って検討と議論を重ね、従来の建築の耐震性能、防火性能、耐風性能、耐雪性能、断熱性能などに並ぶものとしての「耐水性能」の確立に向けて、取り組むべき喫緊の課題をまとめた……

本年(2020年=令和2年)7月3日以降、熊本県を中心に九州や中部地方など日本各地で集中豪雨が発生、気象庁は7月9日現在進行中の大雨災害について「令和2年7月豪雨」と名づけた(本紙表記は「2020年7月豪雨」)。

この命名は、気象庁が顕著な災害をもたらした自然現象について、後世に経験や教訓を伝承すること、災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図ることなどを目的として定めるもので、「令和2年7月豪雨」は、初めて現在継続中の災害事象への命名となっている……

-640x350.jpg)

」の例.jpg)